Dopamin erleichtert die Umsetzung körperlicher Anstrengung in Leistungsbewertungen Zusammenfassung Unsere Anstrengungsbewertungen sind maßgeblich von den Erfahrungen mit der Anstrengung geprägt. Es ist jedoch unklar, wie das Nervensystem körperliche Anstrengung in Leistungsbewertungen umwandelt. Die Verfügbarkeit des Neuromodulators Dopamin beeinflusst die Eigenschaften der motorischen Leistungsfähigkeit und der leistungsbasierten Entscheidungsfindung. Um die Rolle von Dopamin bei der Übertragung von Anstrengung in Arbeitsbewertungen zu bewerten, ließen wir Teilnehmer mit Parkinson-Krankheit , die sich in Zuständen mit Dopaminmangel (ohne dopaminerge Medikamente) und erhöhtem Dopaminmangel (mit dopaminergen Medikamenten) befanden, körperliche Anstrengungen unternehmen und diese retrospektiv bewerten wie viel Aufwand sie betrieben haben. In einem Zustand ohne Dopamin zeigten die Teilnehmer im Vergleich zum Zustand mit Dopaminergänzung eine größere Anstrengungsvariabilität und gaben ihre Anstrengungsniveaus zu hoch an . Eine erhöhte Anstrengungsvariabilität war mit einer weniger genauen Anstrengungsbewertung verbunden, und Dopamin hatte einen schützenden Einfluss auf diesen Effekt, indem es das Ausmaß verringerte, in dem die Anstrengungsvariabilität die Anstrengungsbewertungen verfälschte. Unsere Ergebnisse geben einen Einblick in die Rolle von Dopamin bei der Umsetzung motorischer Leistungsmerkmale in Leistungsbeurteilungen und bieten ein potenzielles therapeutisches Ziel für das erhöhte Leistungsgefühl, das bei einer Vielzahl neurologischer und psychiatrischer Erkrankungen beobachtet wird. |

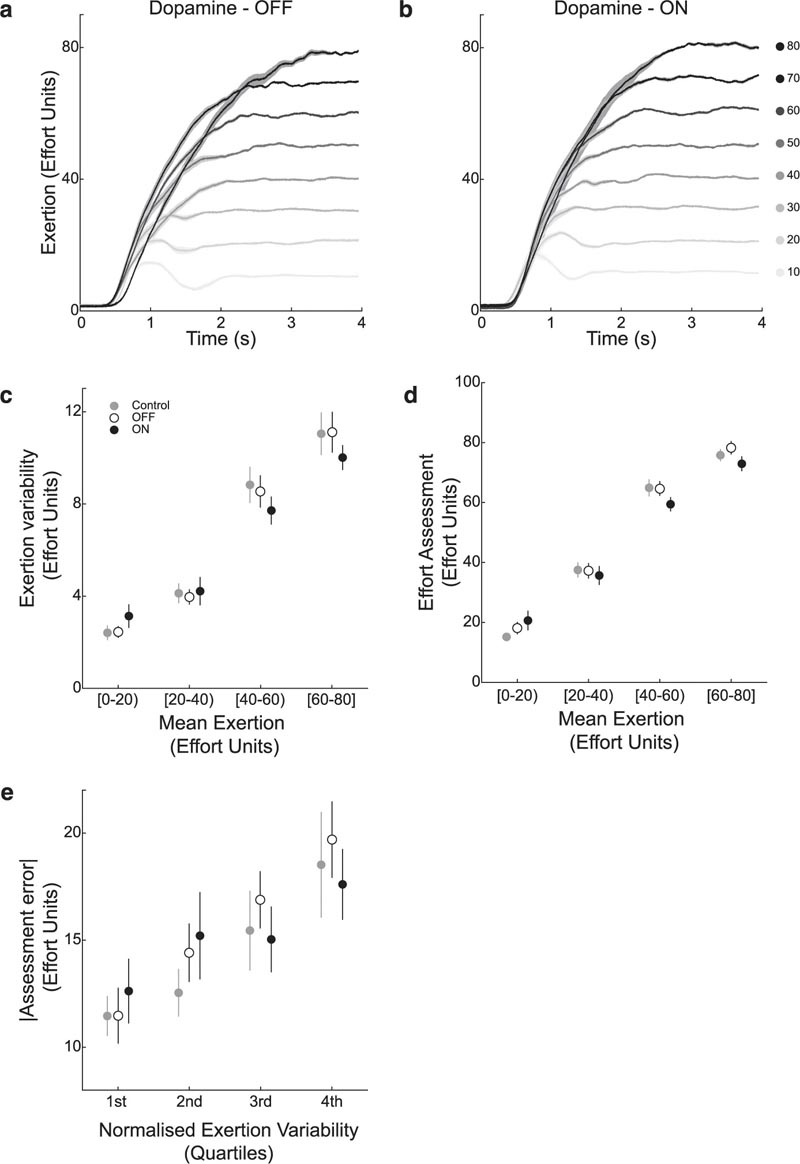

Abbildung : Durchschnittliche Anstrengungsprofile während der Bewertungsphase für einen repräsentativen Teilnehmer unter den Bedingungen a Dopamin AUS und b AN. Alle Aufwandsstufen werden in Aufwandseinheiten dargestellt, die im Verhältnis zum maximalen Aufwand der Teilnehmer stehen. Unter beiden Bedingungen waren die Teilnehmer in der Lage, sich bis zum Zielniveau anzustrengen und durchzuhalten. Die Diagramme in den Panels c–e dienten der Veranschaulichung und nicht der statistischen Schlussfolgerung, die mithilfe linearer Mixed-Effects-Modelle durchgeführt wurde. (Kontrollgruppe: graue Kreise; Dopamin-AUS-Zustand: offene Kreise; EIN-Zustand: schwarze Kreise). c Aufwandsvariabilität als Funktion des durchschnittlichen Aufwands während der Evaluierungsphase. Die Aufwandsvariabilität wurde als Standardabweichung der letzten 3 Sekunden der Aufwandsproduktion berechnet. Zur Veranschaulichung wurde die Leistungsvariabilität zu mittleren Leistungsintervallen von 20 Leistungseinheiten zusammengefasst. Dort stellen die Fehlerbalken den Standardfehler des Mittelwerts dar. Wenn sich die Teilnehmer im Dopamin-AN-Zustand befanden, zeigten sie im Vergleich zu AUS-Zustand eine geringere Zunahme der Anstrengungsvariabilität mit zunehmender Anstrengung. Das Verhalten der Kontrollgruppe entsprach dem der Teilnehmer im OFF-Zustand. d Aufwandsbewertung basierend auf dem durchschnittlichen Aufwand während der Bewertungsphase. Der mittlere Aufwand wurde als Durchschnitt der letzten 3 Sekunden der Aufwandsproduktion berechnet. Zur Veranschaulichung wurden die Leistungsbewertungen in mittlere Leistungsintervalle von 20 Leistungseinheiten gruppiert. Fehlerbalken stellen den Standardfehler des Mittelwerts dar. Die zunehmende Verfügbarkeit von Dopamin wirkte sich mäßigend auf die Steigerung der Anstrengungsbewertung bei sportlicher Betätigung aus. Das Verhalten der Kontrollgruppe stimmte mit den Teilnehmern im AUS-Zustand überein, und die Bewertungen waren im EIN-Zustand von Dopamin im Vergleich zu den Kontrollen niedriger. e Beurteilungsfehler nehmen mit der normalisierten Anstrengungsvariabilität zu und dieser Anstieg ist im Dopamin-AUS-Zustand stärker ausgeprägt als im Dopamin-AN-Zustand. Für jeden Versuch wurde eine Bewertungsfehlermetrik berechnet, indem die Differenz zwischen dem bewerteten Aufwand und dem durchschnittlichen Aufwand gebildet wurde. Ein normalisierter Wert der Aufwandsvariabilität wurde berechnet, indem die Aufwandsvariabilität durch den durchschnittlichen Aufwand dividiert wurde, sodass die Leistung während verschiedener Anstrengungsniveaus in einem einheitlichen Modell bewertet werden konnte. Zur Veranschaulichung wurden Beurteilungsfehler und normalisierte Aufwandsvariabilität in Quartile der normalisierten Aufwandsvariabilität gruppiert. Fehlerbalken stellen den Standardfehler des Mittelwerts dar. Eine zunehmende Anstrengungsvariabilität störte die Leistungsbeurteilung der Teilnehmer, und eine zunehmende Verfügbarkeit von Dopamin hatte einen schützenden Effekt auf die Neigung, dass die Anstrengungsvariabilität die Leistungsbeurteilung störte. Das Verhalten der Kontrollgruppe unterschied sich nicht wesentlich vom Verhalten unter EIN- und AUS-Bedingungen.

Kommentare

Dopamin, eine Gehirnchemikalie, die seit langem mit Vergnügen, Motivation und Belohnungsstreben in Verbindung gebracht wird, scheint auch eine wichtige Rolle dabei zu spielen, warum sich Sport und andere körperliche Anstrengungen für manche Menschen „ einfach “ und „anstrengend“ anfühlen . ” für andere, so die Ergebnisse einer Studie an Menschen mit Parkinson-Krankheit. Die Parkinson-Krankheit ist durch einen mit der Zeit auftretenden Verlust dopaminproduzierender Zellen im Gehirn gekennzeichnet.

Die in NPG Parkinson’s Disease veröffentlichten Ergebnisse könnten laut Forschern letztendlich zu wirksameren Möglichkeiten führen, Menschen bei der Festlegung und Aufrechterhaltung von Trainingsprogrammen zu helfen, zu neuen Behandlungen für Müdigkeit im Zusammenhang mit Depressionen und vielen anderen Erkrankungen sowie zu einem besseren Verständnis von Parkinson s-Krankheit.

„Forscher versuchen schon lange zu verstehen, warum manche Menschen körperliche Anstrengung leichter finden als andere“, sagt Studienleiter Vikram Chib, Ph.D., außerordentlicher Professor am Department of Biomedical Engineering der Johns Hopkins University School of Medicine und Forschungswissenschaftler an der Johns Hopkins University School of Medicine Kennedy-Krieger-Institut. „Die Ergebnisse dieser Studie legen nahe, dass die im Gehirn verfügbare Menge an Dopamin ein Schlüsselfaktor ist .“

Chib erklärt, dass nach einer Sitzung körperlicher Aktivität die Wahrnehmung und die Selbstberichte der Menschen über die ausgeübte Anstrengung variieren und auch ihre Entscheidungen über zukünftige Anstrengungen beeinflussen. Frühere Studien haben gezeigt, dass Menschen mit einem erhöhten Dopaminspiegel eher dazu bereit sind, im Gegenzug für eine Belohnung körperliche Anstrengung zu unternehmen. Die aktuelle Studie konzentriert sich jedoch auf die Rolle von Dopamin bei der Selbsteinschätzung der für eine körperliche Aufgabe erforderlichen Anstrengung, ohne das Versprechen einer Belohnung .

Für die Studie rekrutierten Chib und seine Kollegen von Johns Hopkins Medicine und dem Kennedy Krieger Institute 19 Erwachsene mit der Diagnose Parkinson, einer Erkrankung, bei der Neuronen im Gehirn, die Dopamin produzieren, nach und nach absterben, was zu unwillkürlichen, unkontrollierbaren Bewegungen führt. , wie Zittern, Müdigkeit, Steifheit und Probleme mit dem Gleichgewicht oder der Koordination.

In Chibs Labor wurden zehn männliche Freiwillige und neun weibliche Freiwillige mit einem Durchschnittsalter von 67 Jahren gebeten, an zwei verschiedenen Tagen im Abstand von vier Wochen dieselbe körperliche Aufgabe auszuführen (das Drücken eines mit einem Sensor ausgestatteten Griffs). An einem der Tage wurden die Patienten gebeten, wie gewohnt täglich ihre Standardmedikamente mit synthetischem Dopamin einzunehmen. Andererseits wurden sie gebeten, vor der Durchführung des Kompressionstests mindestens 12 Stunden lang keine Medikamente einzunehmen.

An beiden Tagen wurde den Patienten zunächst beigebracht, einen Griffsensor mit verschiedenen definierten Kraftstufen zu drücken, und dann wurden sie gebeten, zu drücken und anzugeben, wie viele Krafteinheiten sie ausgeführt hatten.

Wenn die Teilnehmer ihre üblichen synthetischen Dopamin-Medikamente eingenommen hatten , waren ihre Selbsteinschätzungen der durchgeführten Anstrengungseinheiten genauer als wenn sie das Medikament nicht eingenommen hatten. Sie zeigten auch eine geringere Variabilität in ihren Anstrengungen und zeigten präzise Griffe, wenn die Forscher sie anwiesen, bei unterschiedlichen Kraftanstrengungen zu drücken.

Im Gegensatz dazu berichteten Patienten, die das Medikament nicht eingenommen hatten , ständig über ihre Anstrengungen, was bedeutete, dass sie die Aufgabe als körperlich schwieriger empfanden und deutlich größere Schwankungen zwischen den Griffen aufwiesen, nachdem sie dazu aufgefordert wurden.

In einem anderen Experiment wurde den Patienten die Wahl zwischen einer sicheren Variante des Drückens mit relativ geringem Kraftaufwand am Griffsensor oder dem Werfen einer Münze und dem Risiko, keinen oder nur einen sehr geringen Kraftaufwand aufwenden zu müssen, gestellt. hoher Aufwand. Wenn diese Freiwilligen ihre Medikamente eingenommen hatten, waren sie eher bereit, das Risiko einer größeren Anstrengung auf sich zu nehmen , als wenn sie ihre Medikamente nicht einnahmen.

Ein drittes Experiment bot den Teilnehmern die Möglichkeit, einen kleinen garantierten Geldbetrag zu erhalten oder mit einem Münzwurf gar nichts oder einen größeren Geldbetrag zu bekommen. Die Ergebnisse zeigten keine Unterschiede zwischen den Probanden an den Tagen, an denen sie ihre Medikamente einnahmen, und an denen, an denen sie keine Medikamente einnahmen. Dieses Ergebnis legt laut den Forschern nahe, dass der Einfluss von Dopamin auf Risikopräferenzen spezifisch für Entscheidungen ist, die auf körperlicher Anstrengung basieren.

Zusammengenommen, so Chib, deuten diese Ergebnisse darauf hin, dass der Dopaminspiegel ein entscheidender Faktor ist, der Menschen dabei hilft, genau einzuschätzen, wie viel Anstrengung eine körperliche Aufgabe erfordert, was sich erheblich darauf auswirken kann, wie viel Anstrengung sie bereit sind, für zukünftige Aufgaben aufzubringen. Wenn jemand beispielsweise denkt, dass eine körperliche Aufgabe außerordentliche Anstrengung erfordert, ist er möglicherweise weniger motiviert, diese Aufgabe auszuführen.

Ein besseres Verständnis der Chemie und Biologie der Motivation könnte Möglichkeiten zur Motivation von Übungen und Physiotherapieprogrammen fördern, sagt Chib. Darüber hinaus könnte eine ineffiziente Dopamin-Signalübertragung dazu beitragen, die weit verbreitete Müdigkeit zu erklären, die bei Erkrankungen wie Depressionen und Long-COVID sowie bei Krebsbehandlungen auftritt. Derzeit untersuchen er und seine Kollegen die Rolle von Dopamin bei klinischer Müdigkeit.

Zu den weiteren Forschern, die an dieser Studie teilgenommen haben, gehören Purnima Padmanabhan, Agostina Casamento-Moran und Alexander Pantelyat von Johns Hopkins; Ryan Roemmich von Johns Hopkins und dem Kennedy Krieger Institute; und Anthony González vom Kennedy Krieger Institute.

Diese Arbeit wurde vom Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development der National Institutes of Health (R01HD097619), den National Institutes of Mental Health (R56MH113627 und R01MH119086) und dem National Institute on Aging (R21AG059184) finanziert.