Zusammenfassung Das größere Trochanterschmerzsyndrom ist eine häufige Ursache für seitliche Hüftschmerzen und umfasst ein Spektrum von Erkrankungen, darunter Bursitis trochanterica, Pathologie der Abduktorensehne und äußere Coxa saltans . Beim Trochanter-Major-Schmerzsyndrom handelt es sich in erster Linie um eine klinische Diagnose, und eine sorgfältige klinische Untersuchung ist für eine genaue Diagnose und Behandlung unerlässlich. Eine vollständige Anamnese und körperliche Untersuchung können dazu beitragen, das Trochanterschmerzsyndrom von anderen häufigen Ursachen für Hüftschmerzen wie Osteoarthritis, femoroacetabulärem Impingement und Lumbalstenose zu unterscheiden. Obwohl für die Diagnose nicht erforderlich, können einfache Röntgenaufnahmen und MRT hilfreich sein, um alternative Pathologien auszuschließen oder die Behandlung des Trochanter-Major-Schmerzsyndroms zu leiten. Die meisten Patienten mit größerem Trochanterschmerzsyndrom sprechen gut auf eine konservative Behandlung an , einschließlich Physiotherapie, nichtsteroidalen entzündungshemmenden Medikamenten und Kortikosteroid-Injektionen. Eine chirurgische Behandlung ist im Allgemeinen bei Patienten mit chronischen Symptomen angezeigt, die auf eine konservative Therapie nicht ansprechen. Es steht eine breite Palette offener und endoskopischer chirurgischer Optionen zur Verfügung, die sich an der spezifischen Ätiologie des Schmerzes orientieren sollten. |

Einführung

Das „Greater Trochanteric Pain Syndrome“ (GTPS) ist ein allgemeiner Begriff zur Beschreibung von Störungen des peritrochantären Raums, einschließlich Bursitis trochanterica, Pathologie der Abduktorensehne und äußerer Coxa saltans. GTPS ist eine häufige Ursache für seitliche Hüftschmerzen und Druckempfindlichkeit mit einer jährlichen Inzidenz von bis zu 1,8 pro 1.000 Erwachsenen in der Primärversorgung. Obwohl GTPS in allen Altersgruppen beobachtet wird, betrifft es am häufigsten Patienten zwischen dem vierten und sechsten Lebensjahrzehnt, wobei Frauen überwiegen.

Obwohl eine konservative Behandlung bei den meisten Patienten mit GTPS wirksam ist, zeigen viele Symptome, die auf Physiotherapie, nichtsteroidale entzündungshemmende Medikamente (NSAIDs) und Kortikosteroid-Injektionen (CSI) nicht ansprechen. Angesichts der heterogenen Natur von GTPS ist eine genaue Diagnose der spezifischen Ätiologie von GTPS und des Ausmaßes der Gesäßsehnenverletzung von entscheidender Bedeutung, um eine geeignete Behandlung zu steuern. Der Zweck dieser Überprüfung besteht darin, klinische und radiologische Befunde hervorzuheben, die GTPS von anderen Ursachen für seitliche Hüftschmerzen unterscheiden und die Behandlung steuern können. Darüber hinaus werden Indikationen, Techniken und Ergebnisse zur operativen und konservativen Behandlung beschrieben.

Methoden

Zwei Autoren (MAP und JS) durchsuchten PubMed/MEDLINE mit den Begriffen „Trochanterschmerzsyndrom“, „Bursitis trochanterica“ und „Tendinopathie des Gesäßmuskels“. Die Suche wurde bis zum 17. Februar 2021 nicht nach Datum eingeschränkt.

Ätiologie und Risikofaktoren

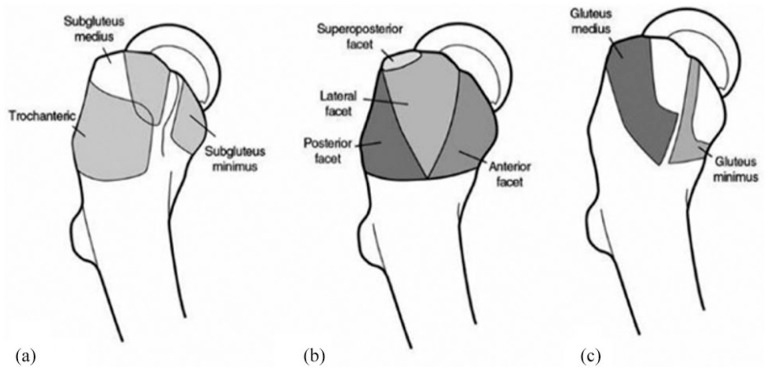

In der Vergangenheit wurde bei den meisten Patienten, die Schmerzen und Druckempfindlichkeit in der seitlichen Hüfte hatten, eine Bursitis trochanterica diagnostiziert , was sich auf eine Entzündung des Schleimbeutels subglutealis bezieht, der tief bis zum Iliotibialband (ITB) und den Sehnen liegt. Entführer (Abbildung 2). Röntgenologische und histopathologische Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass die Trochanterbeutel selten isoliert betroffen sind; Vielmehr wird eine Belastung der Schleimbeutel häufiger mit einer Abduktor-Tendinopathie in Verbindung gebracht .

Abbildung : Anatomie des größeren Trochanter. (a) Drei peritrochantäre Schleimbeutel, (b) knöcherne Facetten des großen Trochanters und (c) Ansatzstellen der Abduktorsehnen.

Es wird angenommen, dass GTPS durch Reibung des Iliotibialbandes (ITB) am Trochanter major entsteht und bei Überbeanspruchung zu regionalen Mikrotraumata führt. Wie oben erwähnt, ist eine Tendinopathie des Hüftabduktors häufig mit GTPS verbunden. Befunde einer Sehnendegeneration und einer damit verbundenen Schleimbeutelentzündung im Abduktorenapparat der Hüfte haben zu Vergleichen mit der Rotatorenmanschetten-Tendinopathie der Schulter als einem möglichen analogen pathologischen Prozess geführt, der schließlich zu Teil- und Vollwandrissen der Sehnen führen kann.

Die äußere Coxa saltans oder äußere Schnapphüfte ist durch ein fühlbares Klicken des ITB oder Gluteus maximus gekennzeichnet, wenn dieser sich bei Hüftbeugung von posterior nach anterior über den Trochanter major und bei Hüftbeugung von anterior nach posterior bewegt. Verlängerung. Dies wird oft auf eine Verdickung der hinteren Seite des ITB oder der Vorderkante des Gluteus maximus zurückgeführt, und wiederholtes Klicken kann zu einer Reizung der Bursa trochanterica, einer Tendinopathie des Gesäßmuskels und folglich zu seitlichen Hüftschmerzen führen. Seltener kann GTPS durch ein stumpfes Trauma der Hüfte oder eine iatrogene Verletzung während einer Hüftendoprothetik verursacht werden.

Mehrere Risikofaktoren wurden mit GTPS in Verbindung gebracht, darunter zunehmendes Alter, Fettleibigkeit, Arthrose des Knies oder der Hüfte, Schmerzen im unteren Rückenbereich und Beinlängendifferenz. Diese Ergebnisse legen nahe, dass eine veränderte Mechanik der Gliedmaßen und abnormale Kraftvektoren an der Hüfte wahrscheinlich zur Entwicklung von GTPS beitragen. Ebenso wird angenommen, dass die höhere Prävalenz von GTPS bei Frauen mit Unterschieden in der Größe und Form des Beckens zusammenhängt, wobei breitere Trochanter eine größere Belastung für den ITB darstellen. GTPS wurde auch mit einer geringeren Knocheneinschränkung der Hüfte in Verbindung gebracht, wo Instabilität zu einer stärkeren Anspannung der Gesäßmuskulatur führen kann. Patienten, die über starke Schmerzen berichten, weisen im Vergleich zu Patienten, die über geringere Schmerzen berichten, eine deutlich eingeschränkte Hüftstabilität auf.

Anamnese und körperliche Untersuchung

GTPS stellt sich klassischerweise als chronischer seitlicher Hüftschmerz im Bereich des Trochanter major dar, der in das Gesäß oder über den seitlichen Oberschenkel bis zum Knie ausstrahlen kann. Der Schmerz wird oft als tief und anhaltend beschrieben und wird durch das Liegen auf der betroffenen Seite, Hocken, Sitzen mit gekreuztem Bein und Treppensteigen verschlimmert. Obwohl selten, berichten Patienten mit GTPS nach einem stumpfen Trauma wahrscheinlich über eine Verletzung in der Vorgeschichte oder weisen eine Ekchymose oder ein Hämatom der seitlichen Hüfte auf. Eine Vorgeschichte einer Abduktorenschwäche nach einer Hüftendoprothetik kann auf eine iatrogene Verletzung der Abduktorensehnen oder des Nervus gluteus superior zurückzuführen sein. Es wurde gezeigt, dass psychosoziale Faktoren die Schwere der Symptome bei Patienten mit GTPS beeinflussen und sollten bewertet und angegangen werden.

Eine vollständige körperliche Untersuchung der Lendenwirbelsäule, der Hüften und der Knie ist unerlässlich, um den Unterschied bei Patienten mit Hüftschmerzen zu verringern. Die Palpation der posterolateralen Region des Trochanter major verursacht bei Patienten mit GTPS klassischerweise einen fokalen Druckschmerz, da dieser mit dem anatomischen Fußabdruck des Gluteus medius auf der posterosuperioren Seite des Trochanter major übereinstimmt.

Der Flexions-, Abduktions- und Außenrotationstest (FABER), der Ober-Test und die Widerstandsabduktion (Abbildung) können ebenfalls Trochanterschmerzen oder Druckempfindlichkeit verursachen. Patienten sollten beim Gehen oder Einbeinstand auf ein Trendelenburg-Zeichen untersucht werden (Abbildung), das auf eine Abduktorenschwäche hinweisen kann . Die einbeinige Haltung, die als positiv angesehen wurde und eine Schmerzreproduktion innerhalb von 30 s aufwies, hatte eine Sensitivität von 38 % und eine Spezifität von 100 % für GTPS.

Figur . Beurteilung der Kraft des Hüftabduktors. Der Patient liegt in Seitendekubituslage mit der betroffenen Seite nach oben. Bei gestreckter Hüfte und Knie fordert der Untersucher den Patienten auf, eine Hüftabduktion mit Widerstand durchzuführen .

Figur . Trendelenburg-Test . Aus (a) der Standposition (b) wird der Patient gebeten, sich auf das betroffene Bein zu stellen und den kontralateralen Fuß vom Boden abzuheben. Der Test gilt als positiv, wenn sich das kontralaterale Becken nach unten neigt, was auf eine Abduktorenschwäche hinweist .

Die klinische Bewertung von GTPS sollte sich auch auf die Bestimmung der spezifischen Ätiologie und des Schweregrads konzentrieren, um eine angemessene Behandlung zu ermöglichen.

Bei Patienten mit Coxa saltans externa ist häufig ein tastbares und in manchen Fällen sogar beobachtbares Klicken des ITB über dem Trochanter major zu hören. Während Patienten den Klick üblicherweise freiwillig reproduzieren, kann der Untersucher ihn reproduzieren, indem er den Patienten in die seitliche Dekubitusposition bringt und den Trochanter major abtastet, während der Patient die Hüfte aktiv beugt. Die Diagnose wird bestätigt, wenn das Klicken aufhört, während Druck auf den ITB in Höhe des Trochanter major ausgeübt wird.

Risse der Abduktionssehne gehen häufig mit Gangstörungen und einer schwachen Hüftabduktion einher. In einer Untersuchung von 24 Patienten mit einer klinischen GTPS-Diagnose stellten Bird et al. fanden heraus, dass das Trendelenburg-Zeichen der empfindlichste (73 %) und spezifischste (77 %) klinische Test zur Diagnose von Teil- und Vollschichtrissen der Sehne des Gluteus medius ist. Das Vorhandensein eines Trendelenburg-Zeichens wird auch mit einem erhöhten Bedarf an chirurgischen Eingriffen in Verbindung gebracht. Lequesne et al. Sie fanden ebenfalls heraus, dass die Einbeinposition eine Sensitivität von 100 % und eine Spezifität von 97 % bei der Diagnose von refraktärem chronischem GTPS aufgrund von Abduktorsehnenrissen aufweist.

Differenzialdiagnose

Die Differenzialdiagnose von seitlichen Hüftschmerzen ist breit gefächert. Zu den intraartikulären Ursachen zählen Osteoarthritis, avaskuläre Nekrose, Labrumrisse, femoroacetabuläres Impingement, Ermüdungsfrakturen des Schenkelhalses und lose Körper. Während intraartikuläre Hüftschmerzen häufig auf die Leistengegend , den vorderen Oberschenkel und das Knie übertragen werden, ergab eine retrospektive Analyse von 51 Patienten mit Hinweisen auf eine intraartikuläre Schmerzquelle, dass 27 % der Patienten über die Seite des Oberschenkels übertragene Schmerzen verspürten . Es ist besonders wichtig, Schmerzen im Zusammenhang mit Osteoarthritis von GTPS zu unterscheiden, da diese Erkrankungen häufig komorbid sind.

Außerartikuläre Ursachen für seitliche Hüftschmerzen sind neben GTPS auch Lumbalstenose und Meralgia paresthetica. Eine Radikulopathie der unteren Extremitäten infolge einer Lumbalstenose kann schwer von GTPS zu unterscheiden sein. das Muster der übertragenen Schmerzen bei GTPS kann sich mit der Verteilung der Dermatome L2–4 überschneiden; und eine Stenose kann bei einem Trendelenburg-Gang ebenfalls zu einer Abduktorenschwäche führen.

Die Prävalenz von GTPS bei Patienten, die wegen Rückenschmerzen an orthopädische Wirbelsäulenzentren überwiesen werden, liegt bei bis zu 51 %. Eine Lumbalstenose lässt sich klinisch von einer GTPS durch andere charakteristische Merkmale unterscheiden, darunter Schmerzen im unteren Rückenbereich, Parästhesien, fokale Schwäche, radikuläre Schmerzen in den unteren Extremitäten und fehlende Druckempfindlichkeit über dem Trochanter major.

Meralgia paresthetica beschreibt eine Neuropathie des N. cutaneus femoris lateralis und äußert sich in Schmerzen, Taubheitsgefühl und Dysästhesie in der anterolateralen Hüfte und im Oberschenkel. Zu den klinischen Anzeichen, die Meralgia paresthetica von GTPS unterscheiden, gehören Druckschmerz über dem lateralen Leistenband und das Vorhandensein des Tinel-Zeichens medial und inferior der Spina iliaca anterior superior. Die Verabreichung einer Nervenblockade unter Lokalanästhesie kann helfen, die Diagnose einer Meralgia paresthetica zu bestätigen.

Bilder

Obwohl GTPS typischerweise eine klinische Diagnose ist , werden routinemäßig Röntgenaufnahmen angefertigt, um alternative oder begleitende Pathologien wie Arthrose, femoroacetabuläres Impingement oder lumbale Spondylose auszuschließen. Bei Patienten mit GTPS wurden Unregelmäßigkeiten auf der Oberfläche des Trochanter major und Verkalkungen der Gesäßsehne beschrieben. Einfache Röntgenaufnahmen sind vor allem für die Diagnose alternativer Ursachen von Hüftschmerzen nützlich, darunter Osteoarthritis, avaskuläre Nekrose, femoroacetabuläres Impingement und lumbale Spondylose.

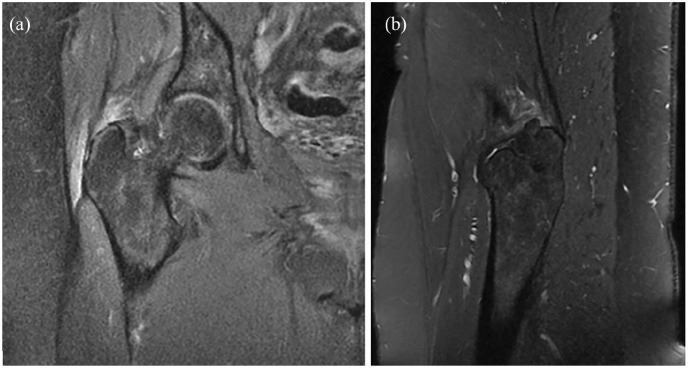

Die MRT stellt die Goldstandard- Bildgebungsmethode für die Diagnose von GTPS dar, da Studien durchweg starke Korrelationen zwischen Bildinterpretation und intraoperativen Befunden gezeigt haben . In einer retrospektiven Untersuchung von 74 Hüften stellten Cvitanic et al. 36 berichteten, dass die MRT bei der Diagnose von Abduktorenrissen eine Genauigkeit von 91 % hat, mit einer Sensitivität von 93 % und einer Spezifität von 92 %. Zu den charakteristischen Befunden eines kompletten Gesäßsehnenrisses gehören ein Sehnenriss mit oder ohne Retraktion, Muskelatrophie und Fettdegeneration. Teilrisse zeigen auf T1-gewichteten Bildern eine Sehnenschwächung oder -verdünnung und auf T2-gewichteten Bildern eine damit verbundene erhöhte Signalintensität.

Eine Tendinopathie ohne Tränen ist durch eine Verdickung der Sehne oder eine erhöhte Signalintensität auf T2-gewichteten Bildern gekennzeichnet. Die damit verbundene Schleimbeutelbeteiligung ist durch Schleimbeuteldehnung und Entzündung gekennzeichnet. Wichtig ist, dass bei asymptomatischen Hüften häufig Hinweise auf peritrochantäre Ödeme und Schleimbeutelflüssigkeit im MRT vorliegen , wobei die Erkennungsrate bei 65 % bis 88 % liegt. Dies unterstreicht die Bedeutung einer vollständigen klinischen Bewertung bei der Diagnose von GTPS. Angesichts der unterschiedlichen Pathologie des GTPS wird empfohlen, vor Beginn der chirurgischen Behandlung ein MRT anzufertigen und es mit den klinischen Befunden zu korrelieren.

Abbildung (a) Koronale fettunterdrückte Protonendichte und (b) sagittale T2-gewichtete Sequenzen im MRT der rechten Hüfte, die einen hochgradigen Teilriss der Sehnen des Gluteus medius und des Minimus mit Tendinose und Schleimbeutelentzündung unter dem Trochanter zeigen. Der Patient stimmte der Veröffentlichung dieses Bildes zu .

Die Ultraschalluntersuchung hat sich auch bei der Diagnose von GTPS als wirksam erwiesen, mit einer Sensitivität von 79 % bzw. 61 % für die Diagnose von Gesäßsehnenrissen und Schleimbeutelpathologien. Zu den charakteristischen Befunden von Gesäßsehnenrissen gehören reflexionsarme Defekte in der Sehne, die teilweise oder ganz in ihrer Dicke verlaufen. Aufgrund der Fettdegeneration kann es auch zu einem Verlust an Muskelmasse und einer erhöhten Echogenität kommen. Tendinose ist durch heterogene Echogenität und Verdickung der Sehne mit oder ohne Verkalkungen gekennzeichnet. Darüber hinaus können Ansammlungen von Schleimbeutelflüssigkeit und Verdickungen beobachtet werden. Die dynamische Untersuchung mit Ultraschall kann auch bei der Abklärung seitlicher Hüftschmerzen hilfreich sein, einschließlich der Bestätigung der Diagnose einer äußeren Coxa saltans . Die Ultraschalluntersuchung bietet mehrere Vorteile, darunter niedrige Kosten und die Möglichkeit, Kortikosteroide genau zu lokalisieren und zu verabreichen.

Nicht operatives Management

Die Erstlinienbehandlung von GTPS ist konservativer Natur und die meisten Patienten sprechen auf eine Kombination aus Aktivitätsmodifikation, Physiotherapie, NSAIDs und Kortikosteroidinjektion (ICS) an . Fury et al. berichteten über eine Gruppe von 33 GTPS-Patienten, die mindestens 6 Monate lang konservativ behandelt wurden , und stellten signifikante Verbesserungen der mittleren Schmerzen und der visuellen Analogskala (VAS)-Scores für bis zu 12 Monate fest. Darüber hinaus konnten fünf der sechs Patienten, die bewegungsintensiven Berufen nachgingen, ihre bisherige Beschäftigung wieder aufnehmen. Mellor et al. 44 fanden heraus, dass 79 % der Patienten, die mit Aktivitätsmodifikation und Bewegungstherapie behandelt wurden, nach einem Jahr eine allgemeine Verbesserung ihres Zustands berichteten, verglichen mit 52 % der Patienten, die nur mit Beobachtung behandelt wurden.

In einer systematischen Überprüfung der Wirksamkeit der Kortikosteroidinjektion (CSI) bei der Behandlung von GTPS lagen die Raten der Schmerzverbesserung und der Rückkehr zum Ausgangsaktivitätsniveau zwischen 49 % und 100 %. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Injektionen eine wirksame und sichere Behandlung für GTPS darstellen und mit einer geringen Komplikationsrate verbunden sind, wobei lokale Schmerzen, Hautreizungen und Schwellungen die am häufigsten gemeldeten Komplikationen sind.

Die extrakorporale Stoßwellentherapie (ESWT) hat in mehreren Studien vielversprechende Ergebnisse gezeigt.

Es gibt nur begrenzte Belege für die Verwendung von Injektionen mit plättchenreichem Plasma (PRP) bei der Behandlung von GTPS. In einer systematischen Überprüfung von fünf Artikeln und vier veröffentlichten Abstracts von 209 Patienten, die mit PRP-Injektionen behandelt wurden, haben Ali et al. kam zu dem Schluss, dass PRP eine potenziell praktikable Behandlung darstellt, obwohl die aktuelle Evidenz auf kleinen Stichproben und Studien von geringer Qualität basiert.

Chirurgisches Management

Die chirurgische Behandlung von GTPS ist im Allgemeinen Patienten vorbehalten, deren Symptome mindestens 6 bis 12 Monate lang bestehen bleiben und die auf eine konservative Therapie weiterhin nicht ansprechen. Vor der Operation sollte eine MRT durchgeführt werden, um eine angemessene Behandlung der spezifischen Schmerzquelle zu ermöglichen. In mehreren Fallserien wurde eine offene und endoskopische Bursektomie mit oder ohne ITB-Freisetzung zur Behandlung von Bursitis trochanterica und glutealer Tendinopathie mit guten Ergebnissen beschrieben. Eine ähnliche Operationstechnik wurde für die äußere Coxa saltans beschrieben . Für teilweise und vollständige Risse der Abduktorensehnen wurden offene und endoskopische Bursektomie und Sehnenreparatur beschrieben. Eine Sehnenvergrößerung mit Allotransplantaten oder Muskeltransfer ist in der Regel Fällen einer erheblichen Sehnenretraktion oder einer schweren Muskelatrophie vorbehalten.

Abschluss

|