Résumé Les théories du changement scientifique et technologique considèrent la découverte et l’invention comme des processus endogènes dans lesquels l’accumulation de connaissances antérieures permet des progrès futurs en permettant aux chercheurs, selon les mots de Newton, de « se tenir sur les épaules de géants ». Les dernières décennies ont été marquées par une croissance exponentielle du volume de nouvelles connaissances scientifiques et technologiques, créant ainsi les conditions propices à des percées. Cependant, contrairement à ce point de vue, des études suggèrent que les progrès ralentissent dans plusieurs domaines importants. Ici, nous analysons ces revendications à grande échelle sur six décennies, en utilisant les données de 45 millions d’articles et 3,9 millions de brevets provenant de six ensembles de données à grande échelle, ainsi qu’une nouvelle mesure quantitative, l’indice CD, qui caractérise l’évolution des articles et des brevets. Réseaux de citations en science et technologie Nous constatons que les articles et les brevets sont de moins en moins susceptibles de rompre avec le passé et de pousser la science et la technologie dans de nouvelles directions. Ce modèle est universel dans tous les domaines et est robuste dans plusieurs mesures différentes basées sur des citations et du texte. Nous associons ensuite cette diminution des perturbations à une réduction de l’utilisation des connaissances préalables, ce qui nous permet de réconcilier les modèles que nous observons avec la vision des « épaules de géants » . Nous constatons qu’il est peu probable que les déclins observés soient dus à des changements dans la qualité des publications scientifiques, aux pratiques de citation ou à des facteurs spécifiques à un domaine. Dans l’ensemble, nos résultats suggèrent que le ralentissement des taux de perturbation pourrait refléter un changement fondamental dans la nature de la science et de la technologie. |

commentaires

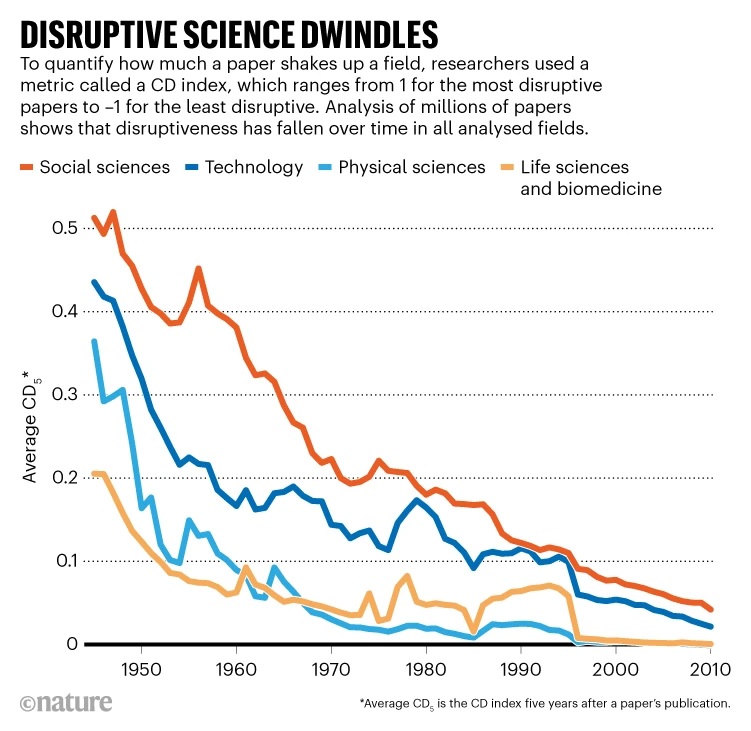

Le nombre d’articles de recherche scientifiques et technologiques publiés a grimpé en flèche au cours des dernières décennies, mais la « perturbation » de ces articles a diminué, selon une analyse de la manière dont ces articles s’écartent radicalement de la littérature précédente.

Les données provenant de millions de manuscrits montrent que, par rapport aux recherches du milieu du XXe siècle, les recherches menées dans les années 2000 étaient beaucoup plus susceptibles de faire progresser la science progressivement que de s’orienter dans une nouvelle direction et de rendre obsolètes les travaux antérieurs. . L’analyse des brevets de 1976 à 2010 montre la même tendance.

"Les données suggèrent que quelque chose est en train de changer", déclare Russell Funk, sociologue à l’Université du Minnesota à Minneapolis et co-auteur de l’analyse publiée dans Nature . « Vous n’avez plus la même intensité de découvertes révolutionnaires qu’autrefois. »

Citations révélatrices

Les auteurs ont estimé que si une étude était très perturbatrice, les recherches ultérieures seraient moins susceptibles de citer les références de l’étude et citeraient plutôt l’étude elle-même. À l’aide des données de citation de 45 millions de manuscrits et de 3,9 millions de brevets , les chercheurs ont calculé une mesure de perturbation, appelée indice CD, dans laquelle les valeurs variaient de -1 pour le travail le moins perturbateur à 1 pour le plus perturbateur. .

Le taux moyen de CD a diminué de plus de 90 % entre 1945 et 2010 pour les manuscrits de recherche (voir « Le déclin de la science disruptive ») et de plus de 78 % entre 1980 et 2010 pour les brevets. Les perturbations ont diminué dans tous les domaines de recherche et types de brevets analysés, même lorsque d’éventuelles différences dans des facteurs tels que les pratiques de citation ont été prises en compte.

Le graphique montre que le dérangement des articles a diminué au fil du temps dans tous les domaines analysés.

Les auteurs ont également analysé les verbes les plus couramment utilisés dans les manuscrits et ont constaté que si les recherches des années 1950 étaient plus susceptibles d’utiliser des mots évoquant la création ou la découverte, comme « produire » ou « déterminer » , celles menées dans les années 2010 étaient plus susceptibles d’utiliser des mots évoquant la création ou la découverte, tels que « produire » ou « déterminer » . faire référence à des progrès progressifs, en utilisant des termes tels que « améliorer » ou « augmenter » .

"C’est formidable de voir ce [phénomène] si méticuleusement documenté", déclare Dashun Wang, spécialiste des sciences sociales à l’Université Northwestern à Evanston, dans l’Illinois, qui étudie les perturbations scientifiques. "Ils le voient de 100 façons différentes et, dans l’ensemble, je trouve cela très convaincant."

D’autres recherches suggèrent que l’innovation scientifique a également ralenti au cours des dernières décennies, explique Yian Yin, également spécialiste des sciences sociales et informatiques à Northwestern. Mais cette étude offre « un nouveau départ pour une méthode basée sur les données pour étudier l’évolution de la science », ajoute-t-il.

La perturbation n’est pas intrinsèquement bonne, et la science progressive n’est pas nécessairement mauvaise, dit Wang. La première observation directe des ondes gravitationnelles, par exemple, était révolutionnaire et était le produit d’une science progressive, dit-il.

Un mélange sain de recherche progressive et disruptive est idéal, déclare John Walsh, spécialiste des politiques scientifiques et technologiques au Georgia Institute of Technology à Atlanta. « Dans un monde où nous nous inquiétons de la validité des résultats, il pourrait être bon d’avoir davantage de réplications et de réplications », dit-il.

Parce que?

Il est important de comprendre les raisons de ces changements drastiques, dit Walsh. Cette tendance pourrait provenir en partie de changements dans l’entreprise scientifique. Par exemple, il y a beaucoup plus de chercheurs aujourd’hui que dans les années 1940, ce qui a créé un environnement plus compétitif et accru les risques liés à la publication de recherches et à la demande de brevets. Cela a, à son tour, modifié les incitations quant à la manière dont les chercheurs effectuent leur travail. Les grandes équipes de recherche, par exemple, sont devenues plus courantes, et Wang et ses collègues ont découvert que les grandes équipes sont plus susceptibles de produire une science progressive plutôt que perturbatrice.

Trouver une explication à ce déclin ne sera pas facile, dit Walsh. Même si la proportion de recherches disruptives a considérablement diminué entre 1945 et 2010, le nombre d’études hautement disruptives est resté quasiment le même. Le taux de déclin est également déroutant : les taux de CD ont fortement chuté de 1945 à 1970, puis plus progressivement de la fin des années 1990 à 2010. 2000, dit-il.