| Einführung |

Akute Pankreatitis (AP) ist in den USA für fast 300.000 Einweisungen pro Jahr verantwortlich [1] und führt zu lokoregionären Entzündungen, die zu einer systemischen Entzündungsreaktion führen können. Von allen Patienten mit AP entwickeln 15–20 % eine schwere akute Pankreatitis mit variabler Nekrose des Pankreasparenchyms und des retroperitonealen peripankreatischen Weichgewebes [2–4].

Die nekrotisierende Pankreatitis (PN) und der damit verbundene systemische Entzündungsschub werden häufig durch Multisystemorganversagen, Infektionen und erhebliche Morbidität kompliziert [5,6].

Solche Komplikationen führen häufig zu einem längeren Krankenhausaufenthalt und der häufigen Notwendigkeit einer Intervention und Wiedereinweisung [5]. Die aktuelle Sterblichkeitsrate in NP liegt weiterhin bei 15 % bis 20 % [3,6-8].

Der Krankheitsverlauf von PN wird häufig als zwei separate Phasen wahrgenommen, die mit Sterblichkeitsspitzen korrelieren: eine frühe Phase und eine späte Phase[9].

Die frühe Phase erstreckt sich vom Beginn der PN bis zu 1 bis 2 Wochen nach Beginn des Krankheitsverlaufs, und die Mortalität ist sekundär zum Versagen mehrerer Organe, das auf den durch die Entzündung der Bauchspeicheldrüse verursachten Entzündungsschub zurückzuführen ist [9].

Die späte Phase, ab etwa 2 Wochen, ist durch mehrere Monate langer Genesung, Entwicklung lokaler Komplikationen, Entwicklung systemischer Komplikationen und Infektionen gekennzeichnet [5,9,10].

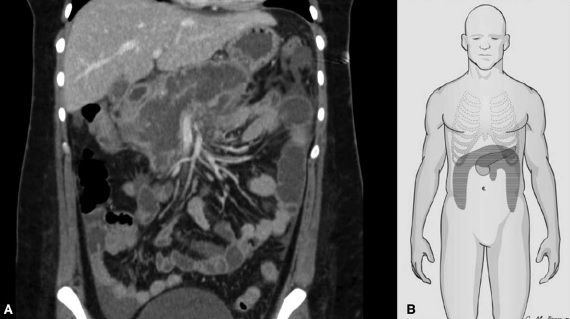

Pankreasnekrose betrifft benachbarte Strukturen, einschließlich des peripankreatischen Weichgewebes, des Dickdarms und des Mesokolons (Abb. 1A) [11]. Eine Beteiligung des Mesokolons kann die Durchblutung des Dickdarms beeinträchtigen und zu Ischämie und Komplikationen der Ischämie wie offener Nekrose, Perforation und/oder ischämischer Stenose führen.

Eine direkte Ausbreitung der Pankreasnekrose in den nahegelegenen Dickdarm (Abb. 1B) kann zur Bildung von Fisteln oder Strikturen führen. Die häufige Notwendigkeit einer Antibiotikatherapie macht Patienten mit NP anfällig für die Entwicklung einer Clostridium-difficile -Kolitis [12].

Die Entwicklung der Intervention bei NP hat zu einer Zunahme der perkutanen Platzierung von Drainagen geführt [8,13-15], die das lokale entzündliche Milieu rund um den Dickdarm verändern oder sogar den Dickdarm direkt schädigen können.

Kolonkomplikationen im Zusammenhang mit PN, einschließlich Ischämie, Perforation, Stenose, Fisteln und C. difficile -Kolitis, erfordern häufig eine chirurgische Behandlung zur Behandlung. Daher sind eine frühzeitige Diagnose und Behandlung für optimale Ergebnisse unerlässlich.

Abbildung 1: Querschnittsbild, das zeigt, wie Pankreas- und Peripankreasnekrose benachbarte intraabdominale Strukturen umgibt (A). Die peripankreatische Nekrose kann sich nach unten erstrecken, entweder durch das parietokolische Leck oder durch die Wurzel des Mesenteriums des Dünndarms (B).

In ihrer Pankreatitis-Praxis haben die Autoren dieser Studie eine signifikante Inzidenz einer Kolonbeteiligung bei Patienten mit NP beobachtet. Die verfügbare Literatur zur Kolonbeteiligung bei NP beschränkt sich jedoch auf einige wenige Fallberichte oder -serien [16–18], und über spezifische Risikofaktoren ist nur sehr wenig bekannt.

Daher versuchten sie, die Inzidenz einer Kolonbeteiligung bei einer großen Anzahl von Patienten zu bestimmen und deren Auswirkungen auf die Ergebnisse zu quantifizieren. Darüber hinaus wollten wir potenzielle Risikofaktoren für die Entwicklung einer Kolonbeteiligung bei Patienten mit NP ermitteln.

Es wurde die Hypothese aufgestellt, dass Patienten mit einer Kolonbeteiligung, die einen chirurgischen Eingriff im Rahmen einer nekrotisierenden Pankreatitis erfordert, schlechtere klinische Ergebnisse haben könnten als Patienten mit NP ohne Kolonbeteiligung.

| Methoden |

Für eine retrospektive Überprüfung der institutionellen PN-Datenbank wurde die Genehmigung des Institutional Review Board eingeholt, um alle Patienten zu identifizieren, bei denen während der PN eine Kolonkomplikation auftrat. Diese Datenbank umfasst alle NP-Patienten, die zwischen 2005 und 2017 am Indiana University Health University Hospital (IU-UH) behandelt wurden.

Alle Patienten mit NP werden eingeschlossen, unabhängig von Alter, Ätiologie oder Behandlungsstrategie. Der Grenzwert 2017 wurde gewählt, um die Erfassung aller Langzeitkomplikationen, wie z. B. Dickdarmstenose, sicherzustellen.

Akute Pankreatitis und schwere akute Pankreatitis wurden gemäß der überarbeiteten Atlanta-Klassifikation definiert [9]. Als Nekrose wurde eine fehlende Verstärkung des Pankreasparenchyms und/oder Befunde einer peripankreatischen Nekrose definiert, beispielsweise eine akute nekrotische Ansammlung oder eine abgeschirmte Nekrose auf kontrastmittelverstärkten Querschnittsbildern [9].

Die Entwicklung von Kolonkomplikationen bei allen Patienten mit PN wurde durch eine retrospektive manuelle Überprüfung bewertet und auf der Grundlage der klinischen Beobachtungen der behandelnden Ärzte definiert, die in den klinischen Notizen, Diagnoseberichten und der Beschreibung der Befunde durch die Chirurgen festgehalten wurden Zeitpunkt der Operation, angegeben in den Operationsprotokollen. Zu diesen Komplikationen gehörten Ischämie, Perforation, Fistel, Stenose/Obstruktion und C. difficile -Kolitis.

Perforation wurde als eine Verletzung der gesamten Dicke der Dickdarmwand definiert, die auf die Bauchhöhle beschränkt ist oder durch eine zuvor gelegte perkutane Drainage kontrolliert wird. Eine kolokutane Fistel wurde als eine Verletzung der gesamten Dicke der Dickdarmwand mit direkter Kommunikation durch das Integument definiert. Darüber hinaus wurden Operationsnotizen herangezogen, um die Art des anfänglichen Eingriffs, die Art des Eingriffs bei der erneuten Operation und den Ort der Kolonbeteiligung zu charakterisieren.

Die interessierenden demografischen Variablen wurden prospektiv erfasst und umfassten Alter, Geschlecht, Komorbiditäten und Ätiologie der Pankreatitis. Zu den interessierenden klinischen Variablen gehörten Organversagen, Pankreasgang-Diskonnektionssyndrom, infizierte Pankreasnekrose, Dauer der PN, Rückübernahme, Morbidität und Mortalität.

Organversagen wurde nach dem modifizierten Marshall-Bewertungssystem für Organdysfunktionen definiert [9,19].

Röntgenologisch wurde ein Pankreasgang-Diskonnektionssyndrom vermutet und klinisch bestätigt [20,21]. Schwere Morbidität wurde als Komplikation des Grades III oder höher der Clavien-Dindo-Klassifikation definiert [22].

Die Entwicklung der Strategie zur Behandlung von Pankreasnekrose an der Einrichtung des Autors wurde ausführlich in einem separaten Bericht beschrieben [8]; Allerdings sind im Untersuchungszeitraum einige Veränderungen eingetreten, die Erwähnung verdienen. Bei allen PN-Patienten wurde maximale medizinische Unterstützung und frühe enterale Ernährung eingesetzt, wobei eine vollständige parenterale Ernährung nach Möglichkeit vermieden wurde.

Zwischen 2005 und 2006 wurden prophylaktische Antibiotika eingesetzt, ab 2007 wurde diese Praxis aufgegeben. Historisch gesehen erfolgte die Behandlung der Pankreasnekrose hauptsächlich chirurgisch. Ab 2008 wurde der Ansatz zur Pankreasnekrose dahingehend weiterentwickelt, dass als erster Schritt bei der Intervention bei Nekrose in größerem Umfang minimalinvasive Techniken zum Einsatz kommen.

Die aktuelle Behandlungsstrategie am IU-UH spiegelt die evidenzbasierten Leitlinien wider, die 2013 von der International Association of Pancreatology und der American Pancreatic Association veröffentlicht wurden .

Klinische Merkmale wurden ausgewertet, um Risikofaktoren zu identifizieren, und die Ergebnisse wurden überprüft, um den Einfluss einer Kolonbeteiligung auf Morbidität und Mortalität zu bestimmen. Zur Beschreibung der Kohorte von Patienten mit Dickdarmkomplikationen wurden deskriptive Statistiken angewendet, einschließlich Anzahl (mit Prozentsatz), Mittelwert (mit Standardfehler des Mittelwerts [SEM]) und Median (mit Bereich).

Um Unterschiede zwischen Gruppen zu ermitteln, wurden kategoriale Variablen mit dem Chi-Quadrat-Test und kontinuierliche Variablen mit dem t-Test für unabhängige Stichproben verglichen . Um unabhängige Risikofaktoren für eine Kolonbeteiligung bei NP zu identifizieren, wurden in der univariaten Analyse identifizierte Variablen mit P <0,20 in eine binäre logistische Regressionsanalyse einbezogen.

Um den unabhängigen Einfluss der Kolonbeteiligung auf NP zu bewerten, wurden binäre logistische Regressionsanalysen und lineare multiple Regressionsanalysen für kategoriale bzw. kontinuierliche Ergebnisse verwendet.

Gegebenenfalls wurden Odds Ratios (OR) mit einem Konfidenzintervall (CI) von 95 % angegeben. Werte von P < 0,05 wurden als statistisch signifikant akzeptiert. Die Daten wurden mit dem Programm Microsoft Excel 2018 (Microsoft Inc., Redmond, WA) aufgezeichnet und mit dem Programm IBM SPSS 25.0 (IBM Corporation, Armonk, NY) analysiert.

| Ergebnisse |

> Häufigkeit, Art und Zeitpunkt der Komplikation

Die Inzidenz chirurgischer Eingriffe aufgrund einer Kolonbeteiligung bei PN betrug 11 % (69/647). Zu den Komplikationen im Dickdarm gehörten: Ischämie (n = 29), Perforation (n = 18), Fistel (n = 12), entzündliche Striktur (n = 7) und fulminante C. difficile- Kolitis (n = 3).

Die mittlere Zeit vom Beginn der PN bis zum chirurgischen Eingriff bei Komplikationen im Dickdarm betrug 44 Tage (Bereich: 8–466).

Ischämie, Perforation und fulminante Kolitis aufgrund von C. difficile traten früh in der Krankheitskurve auf, während sich Fisteln und entzündliche Stenosen verzögert entwickelten.

• Ischämie

Eine Kolonischämie erschwerte die PN bei 29 Patienten. Die Mehrheit (n = 18) war männlich. Die häufigste Ätiologie war biliäre (n = 20) und alkoholische (n = 6). Bei 14 Patienten betraf die Ischämie sowohl den rechten als auch den linken Dickdarm, nur bei 10 den rechten Dickdarm und nur bei 5 Patienten den linken Dickdarm.

Bei 21 Patienten wurde ein Organversagen vor der Entwicklung einer Kolonischämie beobachtet. Bei 21 Patienten kam es zu Atemversagen, bei 14 Patienten zu Nierenversagen und bei 11 Patienten zu Herz-Kreislauf-Versagen. Bei 17 Patienten, die eine Kolonischämie entwickelten, wurde ein Multiorgan-Systemversagen beobachtet. Bei 10 Patienten war eine Verschlechterung des kardiovaskulären Versagens das vorherrschende klinische Erscheinungsbild der Kolonischämie.

Bei Patienten, die eine Kolonischämie entwickelten, wurde bei 17 (59 %) eine Mesenterialvenenthrombose diagnostiziert. Die Inzidenz von Mesenterialvenenthrombosen war bei Patienten mit Kolonischämie signifikant höher als bei Patienten ohne (244/618; 39 %; P = 0,04). Eine Thrombose der Mesenterialvene entwickelte sich durchschnittlich 14,5 Tage (SEM: 14,8), bevor es zur Entwicklung einer Kolonischämie kam.

Bei 14 von 17 Patienten ging der Ischämie die Diagnose einer Mesenterialvenenthrombose voraus. Bei den übrigen drei Patienten wurde bei akuter Nierenschädigung eine Querschnittsbildgebung ohne Kontrastverstärkung durchgeführt; In allen diesen Fällen wurde im ersten Querschnittsbild nach einer Operation wegen einer Kolonischämie eine Mesenterialvenenthrombose diagnostiziert.

• Bohren

Von 18 Patienten, bei denen es zu einer Dickdarmperforation kam, wurde bei 9 (50 %) zuvor eine Drainage perkutan gelegt. Die Behandlung der Präperforationsnekrose umfasste nur die perkutane Drainage (n = 7), nur das Pankreas-Debridement (n = 6) und beides (n = 2).

Nur 3 Patienten wurden vor der Kolonperforation nicht wegen einer Nekrose behandelt. Keiner der Patienten, bei denen eine Dickdarmperforation auftrat, wurde definitiv nichtoperativ oder mit minimalinvasiven Ansätzen behandelt; Alle Patienten wurden schließlich operiert.

• Fistel

Bei 12 Patienten entwickelte sich eine kolokutane Fistel. Ein Patient entwickelte eine spontane Kolonfistel ohne vorherige Intervention wegen Nekrose; Die restlichen 11 Patienten wurden vor der Fistelbildung wegen einer Nekrose operiert.

Fünf Patienten erhielten eine perkutane Drainage, gefolgt von einem offenen Pankreas-Debridement, und drei Patienten erhielten nur eine perkutane Drainage. Bei den anderen drei Behandlungen handelte es sich um offene Pankreas-Debridements mit anschließender perkutaner Drainage (n = 1), perkutaner Drainage und anschließend videounterstütztem retroperitonealem Debridement (n = 1) sowie offenes Pankreas-Debridement allein (n = 1).

Keiner der Patienten, die eine kolokutane Fistel entwickelten, konnte definitiv nicht operativ oder mit minimalinvasiven Ansätzen behandelt werden: Alle Patienten unterzogen sich schließlich einem chirurgischen Eingriff.

• Entzündliche Stenose

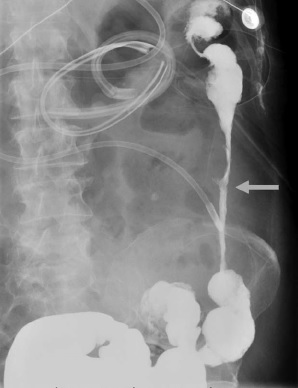

Bei 7 Patienten wurde eine entzündliche Stenose (Abb. 2) diagnostiziert. In der Behandlung war es bei allen wirksam. Bei 4 Patienten war der linke Dickdarm und bei 3 Patienten der rechte Dickdarm betroffen. Bei fünf Patienten kam es zu einer Kolonobstruktion, die eine Kolektomie und gleichzeitig ein offenes Pankreas-Debridement erforderlich machte.

Eine entzündliche Striktur entwickelte sich nach der Platzierung einer perkutanen Drainage bei einem Patienten und nach einem offenen Pankreas-Debridement bei einem Patienten. In allen Fällen zeigte die präoperative Bildgebung eine peripankreatische Nekrose rund um den betroffenen Dickdarmabschnitt.

Abbildung 2: Bariumeinlauf mit einer 11 cm langen entzündlichen Striktur im absteigenden Dickdarm (Pfeil) bei einem Patienten mit nekrotisierender Pankreatitis

• Clostridium-difficile -Kolitis

Von den 647 untersuchten Patienten mit PN wurde bei insgesamt 65 (10 %) im Verlauf ihrer Erkrankung eine C. difficile-Infektion (CDI) diagnostiziert. Drei Patienten wurden wegen einer fulminanten C.-difficile-Kolitis operiert und zwei starben infolge einer fulminanten C.-difficile- Kolitis nach totaler abdominaler Kolektomie.

Von den 62 Patienten, die wegen CDI keinen chirurgischen Eingriff benötigten, starben 5 vor dem Abklingen der PN, und diese Todesfälle waren nicht auf CDI zurückzuführen. Die medikamentöse Behandlung von CDI erforderte eine durchschnittliche Antibiotikatherapie von 12,8 Tagen (SEM: 0,6).

Die Antibiotikabehandlung erfolgte im Allgemeinen oral mit Metronidazol (n = 30); Andere Therapien umfassten orales Metronidazol und orales Vancomycin (n = 17), intravenöses Metronidazol und orales Vancomycin (n = 10), orales Vancomycin nur (n = 4) oder nur intravenöses Metronidazol (n = 4). Eine eingehende Analyse des CDI bei PN stand im Mittelpunkt einer separaten Analyse, die zuvor veröffentlicht wurde [12].

> Perkutane Drainage

Im Verlauf der PN unterzogen sich 216 Patienten (33 %) einer perkutanen Drainage (PD) als ersten Schritt oder als endgültige Behandlung der Pankreasnekrose. Bei 36 (17 %) der 216 Patienten, die sich einer PD-Einlage unterzogen hatten, kam es anschließend zu einer Komplikation im Dickdarm.

Im Vergleich dazu entwickelten 33 von 431 Patienten (8 %), die sich keiner PD-Einlage unterzogen, eine Kolonkomplikation. Die erhöhte Rate an Dickdarmkomplikationen bei NP-Patienten, die sich einer PD-Einlage unterzogen, war statistisch signifikant ( P = 0,0007).

PN-Patienten, die sich einer PD-Einlage unterzogen, hatten ein 2,4-fach erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer Kolonkomplikation (OR 2,4; 95 %-KI: 1,5–4,0; P = 0,0007). Bei drei Patienten gab es radiologische oder operative Hinweise darauf, dass PD eine direkte Schädigung des Dickdarms verursachte.

> Standort und Management

Unter allen Kolonpathologien war der rechte Dickdarm bei 27 Patienten (39 %) und der linke Dickdarm bei 23 (33 %) betroffen. Bei 18 Patienten (26 %) war der gesamte Dickdarm betroffen. Ein Patient (1 %) hatte eine isolierte Beteiligung des Sigmas.

Die anfängliche chirurgische Behandlung der Kolonpathologie ist in Abbildung 3 dargestellt. Bei sechs Patienten wurde während der erneuten Operation eine zusätzliche Kolonresektion durchgeführt.

Bei 39 Patienten (57 %) erfolgte die Kolonintervention gleichzeitig mit einem Pankreas-Debridement und bei 25 Patienten (36 %) nach einem anfänglichen Pankreas-Debridement.

Bei fünf Patienten (7 %) war kein Pankreas-Debridement erforderlich; Bei ihnen umfasste die Intervention bei Nekrose nur die Parkinson-Krankheit (n = 3) und nur die medizinische Behandlung (n = 2).

Diese NP-Patienten mit Dickdarmbeteiligung benötigten durchschnittlich 5,6 (SEM: 0,5) Eingriffe, verglichen mit 2,3 (SEM: 0,1) Eingriffen bei Patienten ohne Dickdarmbeteiligung ( P < 0,0001). .

Die Zeit vom Beginn der PN bis zum ersten Eingriff wegen Nekrose betrug bei Patienten mit Dickdarmbeteiligung durchschnittlich 35,7 Tage (SEM: 3,8) und war deutlich kürzer als bei Patienten ohne Dickdarmbeteiligung. (94,3 Tage; SEM: 5,6: P = 0,001).

48 Patienten (70 %) erhielten ein Umleitungsostoma. Die Stomaversorgung wurde bei 27 Patienten (56 %) rückgängig gemacht; Bei 13 Patienten kam es während der Nachbeobachtungszeit nicht zu einer Umkehrung, und bei einem Patienten wurde eine multiviszerale Transplantation durchgeführt. Die Umkehrung der Stomaversorgung erfolgte durchschnittlich 248,1 Tage (SEM: 30,2) nach der ersten Kolonoperation.

> Risikofaktoren

Zu den unabhängigen Risikofaktoren im Zusammenhang mit einer Kolonbeteiligung bei NP gehörten in der multivariaten Analyse: Rauchen (OR 2,0; 95 %-KI: 1,2–3,4; P = 0,009), koronare Herzkrankheit (OR 1,9; 95 %-KI: 1,1–3,7). ; P = 0,04) und Atemversagen (OR 4,7; 95 %-KI: 1,1–26,3; P = 0,049).

NP-Patienten, die an die IU-UH überwiesen wurden, hatten im Vergleich zu direkt aufgenommenen Patienten ein 2,3-mal höheres Risiko, Kolonkomplikationen zu entwickeln (95 %-KI: 1,1–5,0; P 0,04).

Atemwegs- und Nierenversagen traten bei Patienten mit Kolonbeteiligung fast doppelt so häufig auf wie bei Patienten ohne Kolonbeteiligung. Herz-Kreislauf-Versagen trat bei Patienten mit Dickdarmbeteiligung dreimal häufiger auf als bei Patienten ohne Dickdarmbeteiligung.

Komplikationen im Dickdarm traten durchschnittlich 56,3 Tage (SEM: 9,3) nach Beginn des anfänglichen Organversagens auf.

Atemwegs-, Nieren- und Herz-Kreislauf-Versagen gingen der Kolonbeteiligung durchschnittlich 57,7 Tage (SEM: 5,9), 49,1 Tage (SEM: 4,8) und 41,9 Tage (SEM: 12) voraus. ,9). Zum Zeitpunkt der Diagnose einer Kolonpathologie lag bei 27 Patienten (39 %) ein Organversagen vor, darunter Atemversagen bei 25 (36 %), Nierenversagen bei 16 (23 %) und Herz-Kreislauf-Versagen bei 12 (17 %). . ) Patienten.

> Infizierte Nekrose

Bei 80 % der Patienten mit Dickdarmbeteiligung entwickelte sich eine Infektionsnekrose (n = 55). Eine infizierte Nekrose wurde durchschnittlich 30,8 Tage (SEM: 6,8) vor der Diagnose einer Kolonbeteiligung diagnostiziert. Infizierte Nekrosen wurden > 24 Stunden vor der Kolonbeteiligung bei 30 Patienten (55 %), innerhalb von 24 Stunden bei 22 Patienten (40 %) und nach der Kolonbeteiligung nur bei 3 Patienten (5 %) diagnostiziert.

> Morbidität

NP-Patienten mit Dickdarmbeteiligung hatten im Vergleich zu Patienten ohne Dickdarmbeteiligung eine signifikant erhöhte Morbidität. Sie hatten eine höhere Rate an infizierter Nekrose, Wiedereinweisungen und Organversagen, einen längeren Krankenhausaufenthalt, eine größere Anzahl von Eingriffen, häufigere Wiedereinweisungen, eine erhöhte schwere Morbidität und eine längere Krankheitsdauer.

In einer multivariablen Analyse war die Beteiligung des Dickdarms bei PN unabhängig mit einer erhöhten Rate infizierter Nekrosen und Wiedereinweisungen sowie einer größeren Anzahl von Eingriffen, Wiedereinweisungen, Aufenthaltsdauer und Krankheitsdauer verbunden.

> Sterblichkeit

Die Gesamtmortalität bei Patienten mit NP mit Kolonbeteiligung betrug 19 % (13 von 69) und war im Vergleich zu Patienten mit NP ohne Kolonbeteiligung signifikant erhöht (44 von 578 Patienten, 8 %; P = 0,002). .

In der multivariaten Analyse war die Kolonbeteiligung bei PN kein unabhängiger Risikofaktor für die Mortalität ( P = 0,29). Mortalität wurde bei 9 Patienten mit ischämischer Kolitis (9/29, 31 %), 2 Patienten mit Dickdarmperforation (2/18, 11 %) und 2 Patienten mit fulminanter Kolitis aufgrund von C. difficile (2/3, 67 %) beobachtet. ). .

Bei Patienten mit Fistel oder entzündlicher Striktur des Dickdarms wurde keine Mortalität beobachtet. Zu den Todesursachen bei NP-Patienten mit Kolonbeteiligung gehörten systemisches Multiorganversagen aufgrund einer Kolonpathologie (n = 6), systemisches Multiorganversagen aufgrund infizierter Pankreasnekrose (n = 4), kardiopulmonales Ereignis nach der Entlassung (n = 2) und fortschreitende physiologische Erkrankungen Atrophie bei Krankenhausbehandlung (n = 1).

| Diskussion |

Nur wenige Studien in der Pankreasliteratur haben Kolonkomplikationen bei NP untersucht, und bis heute hat keine große Serie die Inzidenz, Art und Ergebnisse dieser Kolonkomplikationen untersucht. Das wichtigste Ergebnis dieser großen Beobachtungsreihe ist, dass die Inzidenz einer Kolonbeteiligung bei PN erheblich ist (11 %).

Zu den Risikofaktoren für eine Kolonpathologie gehören Rauchen in der Vorgeschichte und Erkrankungen der Herzkranzgefäße; Bei den Patienten, die ein Atemversagen entwickelten, war das Risiko einer Kolonbeteiligung bei PN am höchsten.

Die Kolonbeteiligung verteilte sich schließlich auf den rechten, linken und gesamten Dickdarm und bestand am häufigsten in Ischämie oder Perforation. Die chirurgische Behandlung von Kolonkomplikationen bei NP führte zu einer erhöhten Morbidität (96 %) und Mortalität (19 %).

Über von PN ausgehende Kolonpathologien wurde bereits in kleinen Serien berichtet. Nagpal et al. [16] untersuchten retrospektiv 8 Patienten, bei denen eine Kolektomie wegen einer Beteiligung des Dickdarms am PN erforderlich war.

Alle diese Operationen wurden wegen Ischämie und anschließender Perforation durchgeführt, und nur 1 Patient in dieser Kohorte starb. Van Minnen et al. [17] berichteten über 14 Patienten, bei denen eine Kolektomie wegen offener Perforation durchgeführt wurde, was zu einer Sterblichkeitsrate von 78 % führte. Die bislang größte Studie von Meyer et al. [18] untersuchten 1990 159 Patienten mit PN über einen Zeitraum von zwei Jahren.

In dieser Population betrug die Inzidenz einer Kolonbeteiligung bei PN 6,3 %, und nur 1 Patient überlebte. Keine dieser kleinen Fallserien konnte Details wie Zeitpunkt oder Risikofaktoren für Dickdarmkomplikationen bei PN liefern.

Daten aus der vorliegenden Studie deuten darauf hin, dass eine Beteiligung des Dickdarms bei PN möglicherweise wesentlich häufiger vorkommt (11 %) als bisher angenommen. Bei Patienten mit NP sollte eine Kolonpathologie eine klinische Überlegung sein, insbesondere bei Patienten mit klinischer Verschlechterung.

Der Zeitpunkt von Komplikationen im Dickdarm war unterschiedlich und hing von der Art der Dickdarmbeteiligung bei PN ab. Beispielsweise treten fulminante C. difficile- Kolitis, Ischämie und Perforation früh nach Beginn der PN auf, typischerweise innerhalb des ersten Monats.

Die eher indolenten Pathologien wie entzündliche Stenosen oder Fisteln treten verzögert auf, mehrere Monate nach Beginn des pathologischen Prozesses. Die meisten Patienten unterziehen sich derzeit einer Kolektomie, einer Stuhlumleitung und einem Pankreas-Debridement. Erwähnenswert ist jedoch eine Untergruppe von Patienten, bei denen sich die klinische Situation nach dem Versuch einer minimalinvasiven Behandlung der Pankreasnekrose mit perkutaner Drainage nicht verbessert.

Bei vielen dieser Patienten wurde eine Beteiligung des Dickdarms zum Zeitpunkt des „Step-up“-Debridements der Bauchspeicheldrüse festgestellt und trug wahrscheinlich zu der ins Stocken geratenen klinischen Verbesserung bei.

Diese retrospektive Sichtweise verhindert die Identifizierung von PD als Risikofaktor für Dickdarmkomplikationen bei NP; Allerdings sind minimalinvasive Eingriffe bei Nekrosen nicht ohne Risiko. In der PANTER-Studie wurden 14 % der PN-Patienten im Intensivierungsarm einer zusätzlichen Intervention wegen enterokutaner Fisteln oder Perforationen unterzogen [13].

Da sich das Fachgebiet in Richtung einer minimalinvasiveren Behandlung von Pankreasnekrose bewegt, kann es schwieriger sein, Komplikationen im Dickdarm zu erkennen, da sie auf Querschnittsbildern nicht immer leicht zu beurteilen sind. Bessere Kenntnisse über die Risikofaktoren und den Zeitpunkt von Komplikationen im Dickdarm im Zusammenhang mit der Einleitung einer PN können dem Kliniker helfen, indem sie den klinischen Verdacht verstärken und die diagnostische Bewertung leiten.

Es wurden mehrere wichtige Risikofaktoren für die Entwicklung einer Kolonbeteiligung bei PN identifiziert. Vorgeschichte von Tabakkonsum oder koronarer Herzkrankheit sowie die Entwicklung einer Ateminsuffizienz waren am stärksten mit Komplikationen im Dickdarm verbunden. Tabakkonsum führt zu erheblichen mikrovaskulären Veränderungen [23] und koronare Herzkrankheit wird mit Gefäßerkrankungen an anderer Stelle in Verbindung gebracht [24].

Solche Informationen könnten darauf hindeuten, dass Komplikationen im Dickdarm mit dem mesenterialen Blutfluss während der PN zusammenhängen, der durch systemische Entzündungen und Organversagen weiter gestört werden kann.

Interessanterweise könnte man anhand dieser Informationen vorhersagen, dass die Teilungsbereiche des Dickdarms häufiger betroffen sein werden.

Allerdings war die Kolonischämie über den gesamten Dickdarm verteilt; Daher haben ischämische Kolopathien wahrscheinlich eine komplexere Pathogenese als der einfache Low-Flow-Zustand.

Zu den weiteren beitragenden Faktoren gehören wahrscheinlich eine ausgeprägte Entzündungsreaktion im Zusammenhang mit PN, frühere Eingriffe, Mesenterialvenenthrombose und spezifische Nekrosemuster. Ein interessanter Befund ist, dass die Inzidenz von Mesenterialvenenthrombosen bei Patienten, die eine Kolonischämie entwickelten, höher war.

Die geringe Anzahl von Patienten mit Mesenterialvenenthrombose und Kolonischämie in dieser Studie schließt die Möglichkeit aus, Änderungen der aktuellen Behandlungsstrategie für Mesenterialvenenthrombose bei NP zu empfehlen, und die Entscheidung zur Antikoagulation sollte auf der Grundlage einer Einzelfallbasis getroffen werden.

Die Ergebnisse dieser Studie dokumentieren eine viel höhere Morbidität bei Patienten mit Dickdarmbeteiligung bei PN und waren mit einer doppelt so hohen Inzidenz von Organversagen, einer längeren Zeit bis zur Besserung, häufigeren Wiedereinweisungen ins Krankenhaus, einer größeren Anzahl von Eingriffen und einer längeren Krankheitsdauer verbunden .

Diese Beobachtung führt zu der Frage, ob die erhöhte Morbidität bei PN-Patienten mit Kolonbeteiligung auf die Kolonkomplikation zurückzuführen ist oder ob Patienten mit schwererer PN eine Kolonkomplikation entwickeln.

Beide Aussagen sind wahrscheinlich wahr. Die Sterblichkeitsrate von 19 % bei NP-Patienten, bei denen Komplikationen im Dickdarm auftraten, ist mehr als doppelt so hoch wie bei Patienten ohne Dickdarmbeteiligung und unterstreicht die dringende Notwendigkeit einer frühzeitigen Diagnose und Behandlung.

Die Behandlung einer Dickdarmpathologie bei PN ist komplex und hängt von jedem Patienten und der Art der Dickdarmbeteiligung ab. Ischämie, fulminante C. difficile- Infektion und Perforation mit Peritonitis erfordern einen dringenden/notwendigen chirurgischen Eingriff. Jeder Zweifel an der Lebensfähigkeit des Darms rechtfertigt eine geplante „ Second-Look“-Operation.

Die Behandlung von Dickdarmfisteln erfordert ein ausgereiftes klinisches Urteilsvermögen, um den Zeitpunkt und die Art des Eingriffs zu bestimmen.

Ähnlich wie bei perforierter Divertikulitis oder enterokutaner Fistel aufgrund anderer Pathologien [25–28] können hämodynamisch stabile NP-Patienten ohne diffuse Peritonitis und Sepsis zunächst mit Antibiotika und/oder PD behandelt werden.

Ein wichtiger Unterschied bei Patienten mit NP, die in die klinische Praxis einbezogen und in dieser Serie hervorgehoben werden, besteht jedoch darin, dass eine endgültige Behandlung einer Dickdarmperforation oder -fistel allein mit minimalinvasiven Ansätzen nicht möglich ist. Dies ist höchstwahrscheinlich auf eine Kombination von Faktoren zurückzuführen, darunter lokoregionäre und systemische Entzündungen, schlechter Ernährungszustand, veränderte Durchblutung und die Notwendigkeit eines Debridements bei Pankreasnekrose als Co-Faktoren im Behandlungsalgorithmus.

Eine Kolonstriktur kann vor der endgültigen Resektion eine Umleitung erfordern. Eine Längsschnittbewertung des klinischen Zustands des Patienten hilft dabei, das beste „Fenster“ für die Operation zu bestimmen. Dabei sollten Ernährungsoptimierung, körperliche Rehabilitation und Zeitpunkt des Eingriffs im Zusammenhang mit der Behandlung von Nekrosen berücksichtigt werden.

Ideal wäre es, den Zusammenhang zwischen der Beteiligung des Dickdarms bei NP und dem Einsatz von Antibiotika oder prophylaktischer Antikoagulation zu bewerten. Angesichts der heterogenen Natur der PN, des langen Krankheitsverlaufs, der mehrfachen Krankenhauseinweisungen und der häufigen Notwendigkeit einer Einweisung in eine subakute Einrichtung erwies sich die Bewertung der Art und des Zeitpunkts von Antibiotika und prophylaktischer Antikoagulation als unpraktisch. im Nachhinein.

Infektiöse Komplikationen entwickeln sich häufig, oft mehrmals im Krankheitsverlauf, und die Prophylaxe venöser Thromboembolien im Verlauf einer PN hängt stark von mehreren patientenspezifischen Faktoren ab (Nierenfunktion, hämorrhagische Komplikationen, chirurgischer Eingriff). , medizinische Versorgung und Akutversorgung, Entlassungsdisposition usw.).

Aufgrund dieser großen Variation zwischen den Forschungsteilnehmern ist keine aussagekräftige statistische Analyse der Auswirkungen des Einsatzes von Antibiotika oder der prophylaktischen Antikoagulation auf Komplikationen im Dickdarm möglich. Der Zeitpunkt der Beteiligung des Dickdarms bei NP im Verhältnis zu identifizierten Risikofaktoren und Ergebnissen lässt sich nur schwer genau bestimmen.

Klinische Aufzeichnungen, Röntgenberichte und chirurgische Protokolle wurden verwendet, um Patienten mit Kolonpathologie bei PN zu identifizieren; Daher wurden Patienten, die eine Kolonpathologie entwickelten, aber asymptomatisch waren, möglicherweise nicht erfasst.

Darüber hinaus kann es bei Patienten mit rascher klinischer Verschlechterung und Tod, bei denen kein chirurgischer Eingriff durchgeführt wurde, zu einer nicht diagnostizierten Komplikation des Dickdarms gekommen sein, wie etwa einer ischämischen Kolitis, einer fulminanten C. difficile- Kolitis oder einer Perforation.

Ein Bariumeinlauf wurde nur bei Patienten mit Symptomen im Zusammenhang mit einer Kolonstenose durchgeführt, und es ist möglich, dass Patienten mit minimal symptomatischer Stenose in dieser Studie nicht identifiziert wurden. Die größte Stärke dieser Studie ist die Größe der Patientenpopulation und die Fähigkeit, die Inzidenz abzuschätzen und potenzielle Risikofaktoren anzugeben.

Abschluss Ärzte sollten sich darüber im Klaren sein, dass eine Beteiligung des Dickdarms bei einer nekrotisierenden Pankreatitis häufiger vorkommt, als die aktuelle Literatur vermuten lässt, und sie sollten bei Patienten mit klinischer Verschlechterung davon ausgehen. Bei starkem Verdacht können diese Komplikationen frühzeitig diagnostiziert und behandelt werden, was die erhebliche Morbidität und Mortalität im Zusammenhang mit einer Kolonbeteiligung bei NPs verbessern kann. |