La pancréatite aiguë (PA) est responsable de près de 300 000 admissions par an aux États-Unis [1] et entraîne une inflammation locorégionale pouvant s’étendre jusqu’à une réponse inflammatoire systémique. Parmi tous les patients atteints de PA, 15 à 20 % développeront une pancréatite aiguë sévère, avec nécrose variable du parenchyme pancréatique et des tissus mous péripancréatiques rétropéritonéaux [2-4].

La pancréatite nécrosante (PN), et l’insulte inflammatoire systémique associée, sont généralement compliquées par une défaillance multiviscérale, une infection et une morbidité importante [5,6].

De telles complications entraînent souvent un séjour hospitalier prolongé et la nécessité fréquente d’une intervention et d’une réadmission [5]. Les taux de mortalité actuels dans NP restent entre 15 % et 20 % [3,6-8].

L’évolution de la maladie de NP est souvent perçue comme deux phases distinctes qui sont en corrélation avec des pics de mortalité : une phase précoce et une phase tardive[9].

La phase précoce s’étend du début de la NP jusqu’à 1 à 2 semaines après le début de l’évolution de la maladie, et la mortalité est secondaire à une défaillance multiviscérale, résultant de l’insulte inflammatoire induite par l’inflammation pancréatique [9].

La phase tardive, à partir d’environ 2 semaines, est caractérisée par plusieurs mois de longue récupération, l’évolution de complications locales, le développement de complications systémiques et une infection [5,9,10].

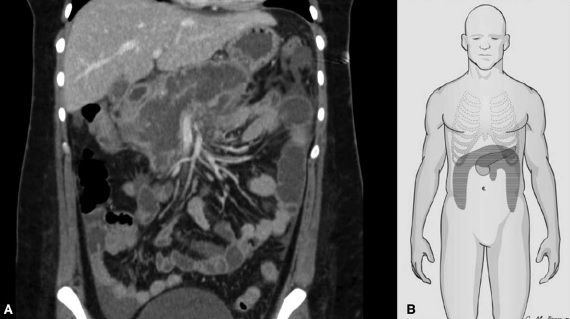

La nécrose pancréatique affecte les structures voisines, notamment les tissus mous péripancréatiques, le côlon et le mésocôlon (Fig. 1A) [11]. L’atteinte du mésocôlon peut compromettre le flux sanguin colique, entraînant une ischémie et des complications de l’ischémie, telles qu’une nécrose franche, une perforation et/ou une sténose ischémique.

L’extension directe de la nécrose pancréatique dans le côlon voisin (Fig. 1B) peut entraîner la formation d’une fistule ou d’un rétrécissement. La nécessité fréquente d’une antibiothérapie rend les patients atteints de NP susceptibles de développer une colite à Clostridium difficile [12].

L’évolution de l’intervention dans la NP a vu une augmentation de la pose percutanée de drains [8,13-15], qui peuvent altérer l’environnement inflammatoire local entourant le côlon, voire léser directement le côlon.

Les complications coliques associées à la NP, notamment l’ischémie, la perforation, la sténose, la fistule et la colite à C. difficile , nécessitent souvent une prise en charge chirurgicale pour le traitement. Par conséquent, un diagnostic et un traitement précoces sont impératifs pour des résultats optimaux.

Figure 1 : Image en coupe démontrant comment la nécrose pancréatique et péripancréatique entoure les structures intra-abdominales voisines (A). La nécrose péripancréatique peut s’étendre vers le bas, soit par la fuite pariétocolique, soit par la racine du mésentère de l’intestin grêle (B).

Dans leur pratique de la pancréatite, les auteurs de cette étude ont observé une incidence significative d’atteinte colique chez les patients atteints de NP. Cependant, la littérature disponible relative à l’implication du côlon dans la NP se limite à quelques rapports ou séries de cas de faible volume [16-18], et on sait très peu de choses sur les facteurs de risque spécifiques.

Par conséquent, ils ont cherché à déterminer l’incidence de l’atteinte colique chez une large série de patients et à quantifier son impact sur les résultats. De plus, nous avons cherché à déterminer les facteurs de risque potentiels de développement d’une atteinte colique chez les patients atteints de NP.

Il a été émis l’hypothèse que les patients présentant une atteinte colique nécessitant une intervention chirurgicale, dans le cadre d’une pancréatite nécrosante, pourraient avoir des résultats cliniques pires que les patients atteints de NP sans atteinte colique.

| Méthodes |

L’approbation de l’Institutional Review Board a été obtenue pour un examen rétrospectif de la base de données institutionnelle sur la NP afin d’identifier tous les patients ayant développé une complication colique au cours de la NP. Cette base de données comprend tous les patients NP traités à l’Indiana University Health University Hospital (IU-UH) entre 2005 et 2017.

Tous les patients atteints de NP sont inclus, quels que soient leur âge, leur étiologie ou leur stratégie de traitement. Le seuil de 2017 a été choisi pour garantir la prise en compte de toutes les complications à long terme, telles que la sténose du côlon.

La pancréatite aiguë et la pancréatite aiguë sévère ont été définies selon la classification révisée d’Atlanta [9]. La nécrose était définie comme un manque de rehaussement du parenchyme pancréatique et/ou la découverte d’une nécrose péripancréatique, telle qu’une collection nécrotique aiguë, ou une nécrose murée sur des images transversales avec contraste [9].

Le développement de complications coliques chez tous les patients atteints de NP a été évalué par un examen manuel rétrospectif et a été défini sur la base des observations cliniques des médecins traitants, enregistrées dans les notes cliniques, les rapports de diagnostic et la description des résultats par les chirurgiens du l’heure de l’intervention, reportée dans les protocoles opératoires. Ces complications comprenaient l’ischémie, la perforation, la fistule, la sténose/obstruction et la colite à C. difficile .

La perforation a été définie comme une violation de toute l’épaisseur de la paroi colique confinée à la cavité abdominale, ou contrôlée par un drain percutané préalablement mis en place. La fistule colocutanée a été définie comme une violation de toute l’épaisseur de la paroi colique avec communication directe à travers le tégument. De plus, des notes opératoires ont été consultées pour caractériser le type de procédure initiale, le type de procédure lors de la réintervention et la localisation de l’atteinte colique.

Les variables démographiques d’intérêt ont été enregistrées de manière prospective et comprenaient l’âge, le sexe, les comorbidités et l’étiologie de la pancréatite. Les variables cliniques d’intérêt comprenaient la défaillance d’un organe, le syndrome de déconnexion du canal pancréatique, la nécrose pancréatique infectée, la durée de la NP, la réadmission, la morbidité et la mortalité.

La défaillance d’un organe a été définie selon le système de notation Marshall modifié du dysfonctionnement d’un organe [9,19].

Un syndrome de déconnexion du canal pancréatique a été évoqué radiographiquement et confirmé cliniquement [20,21]. La morbidité majeure était définie comme une complication de grade III ou supérieur selon la classification de Clavien-Dindo [22].

L’évolution de la stratégie de traitement de la nécrose pancréatique dans l’établissement des auteurs a été décrite en détail dans un rapport distinct [8] ; Cependant, plusieurs changements survenus au cours de la période d’étude méritent d’être mentionnés. Un soutien médical maximal et une nutrition entérale précoce ont été utilisés chez tous les patients atteints de NP, en évitant autant que possible une nutrition parentérale totale.

Entre 2005 et 2006, des antibiotiques prophylactiques ont été utilisés, et cette pratique a été abandonnée à partir de 2007. Historiquement, la prise en charge de la nécrose pancréatique était principalement chirurgicale. À partir de 2008, l’approche de la nécrose pancréatique a évolué pour appliquer plus largement des techniques mini-invasives comme première étape de l’intervention en cas de nécrose.

La stratégie de traitement actuelle à l’IU-UH reflète les lignes directrices fondées sur des preuves publiées en 2013 par l’ Association internationale de pancréatologie et l’ American Pancreatic Association .

Les caractéristiques cliniques ont été évaluées pour identifier les facteurs de risque et les résultats ont été examinés pour déterminer l’impact de l’atteinte colique sur la morbidité et la mortalité. Des statistiques descriptives ont été appliquées pour décrire la cohorte de patients présentant des complications coliques, y compris le nombre (avec pourcentage), la moyenne (avec l’erreur type de la moyenne [SEM]) et la médiane (avec plage).

Pour déterminer les différences entre les groupes, les variables catégorielles ont été comparées à l’aide du test du chi carré et les variables continues ont été comparées à l’aide du test t pour échantillons indépendants. Pour identifier les facteurs de risque indépendants d’atteinte colique dans la NP, les variables identifiées dans l’analyse univariée avec P <0, 20 ont été incluses dans une analyse de régression logistique binaire.

Pour évaluer l’impact indépendant de l’atteinte colique sur la NP, des analyses de régression logistique binaire et de régression multiple linéaire ont été utilisées respectivement pour les résultats catégoriels et continus.

Les rapports de cotes (OR) ont été rapportés avec un intervalle de confiance (IC) à 95 %, le cas échéant. Les valeurs de P < 0,05 ont été acceptées comme statistiquement significatives. Les données ont été enregistrées à l’aide du programme Microsoft Excel 2018 (Microsoft Inc., Redmond, WA) et analysées avec le programme IBM SPSS 25.0 (IBM Corporation, Armonk, NY).

| Résultats |

> Incidence, type et moment de la complication

L’incidence d’une intervention chirurgicale due à une atteinte du côlon dans la NP était de 11 % (69/647). Les complications coliques comprenaient : ischémie (n = 29), perforation (n = 18), fistule (n = 12), sténose inflammatoire (n = 7) et colite fulminante à C. difficile (n = 3).

Le délai médian entre le début de la NP et l’intervention chirurgicale pour complications coliques était de 44 jours (plage : 8 à 466).

L’ischémie, la perforation et la colite fulminante dues à C. difficile sont survenues au début de la courbe de la maladie, tandis que la fistule et la sténose inflammatoire se sont développées de manière retardée.

• Ischémie

L’ischémie colique a compliqué la NP chez 29 patients. La majorité (n = 18) étaient des hommes. L’étiologie la plus fréquente était biliaire (n = 20) et alcoolique (n = 6). L’ischémie concernait à la fois le côlon droit et le côlon gauche chez 14 patients, le côlon droit seulement chez 10 patients et le côlon gauche seulement chez 5 patients.

Une défaillance d’organe avant le développement d’une ischémie colique a été observée chez 21 patients. Une insuffisance respiratoire s’est développée chez 21 patients, une insuffisance rénale chez 14 patients et une insuffisance cardiovasculaire chez 11 patients. Une défaillance systémique multiorganique a été observée chez 17 patients ayant développé une ischémie colique. Chez 10 patients, l’aggravation de l’insuffisance cardiovasculaire était la présentation clinique dominante de l’ischémie colique.

Chez les patients ayant développé une ischémie colique, une thrombose de la veine mésentérique a été diagnostiquée chez 17 (59 %). L’incidence de thrombose de la veine mésentérique était significativement plus élevée chez les patients présentant une ischémie colique que chez les patients sans (244/618 ; 39 % ; P = 0,04). La thrombose de la veine mésentérique s’est développée en moyenne 14,5 jours (SEM : 14,8), avant le développement de l’ischémie colique.

Chez 14 patients sur 17, le diagnostic de thrombose de la veine mésentérique a précédé l’ischémie. Chez les 3 patients restants, une imagerie transversale a été réalisée sans prise de contraste dans le cadre d’une lésion rénale aiguë ; Dans tous ces cas, une thrombose de la veine mésentérique a été diagnostiquée sur la première coupe transversale, après intervention chirurgicale pour ischémie colique.

• Forage

Chez 18 patients ayant présenté une perforation colique, 9 (50 %) avaient préalablement placé un drain par voie percutanée. La prise en charge de la nécrose préperforation comprenait uniquement le drainage percutané (n = 7), le débridement pancréatique uniquement (n = 6) et les deux (n = 2).

Seuls 3 patients n’ont pas subi d’intervention pour nécrose avant perforation colique. Aucun des patients ayant développé une perforation colique n’a été définitivement pris en charge de manière non opératoire ou avec des approches mini-invasives ; tous les patients ont finalement subi une intervention chirurgicale.

• Fistule

Une fistule colocutanée s’est développée chez 12 patients. Un patient a développé une fistule colique spontanée sans intervention préalable pour nécrose ; les 11 patients restants ont subi une intervention chirurgicale pour nécrose avant le développement de la fistule.

Cinq patients ont subi un drainage percutané suivi d’un débridement pancréatique ouvert, et 3 patients ont subi un drainage percutané seul. Les 3 autres traitements étaient des débridements pancréatiques ouverts suivis d’un drainage percutané (n = 1), d’un drainage percutané puis d’un débridement rétropéritonéal vidéo-assisté (n = 1) et d’un débridement pancréatique ouvert seul (n = 1).

Aucun des patients ayant développé une fistule colocutanée n’a été définitivement pris en charge de manière non opératoire ou par des approches mini-invasives : tous les patients ont finalement subi une intervention chirurgicale.

• Sténose inflammatoire

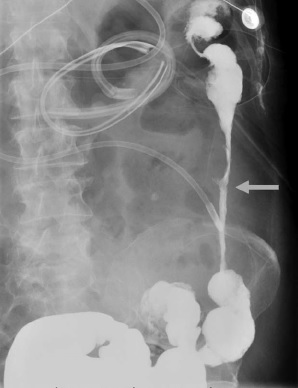

Une sténose inflammatoire (Fig. 2) a été diagnostiquée chez 7 patients. Pendant le traitement, cela s’est avéré efficace chez chacun d’eux. Le côlon gauche était atteint chez 4 patients et le côlon droit chez 3 patients. Cinq patients ont développé une obstruction colique nécessitant une colectomie et un débridement pancréatique ouvert concomitant.

Sténose inflammatoire développée après la mise en place d’un drain percutané chez 1 patient et après débridement pancréatique ouvert chez 1 patient. Dans tous les cas, l’imagerie préopératoire montrait une nécrose péripancréatique entourant le segment colique impliqué.

Figure 2 : Lavement baryté démontrant une sténose inflammatoire de 11 cm au niveau du côlon descendant (flèche), chez un patient atteint de pancréatite nécrosante

• Colite à Clostridium difficile

Sur les 647 patients examinés avec NP, un total de 65 (10 %) ont reçu un diagnostic d’ infection à C. difficile (CDI) au cours de leur maladie. Trois patients ont été opérés pour une colite fulminante à C. difficile et 2 sont décédés des suites d’ une colite fulminante à C. difficile après colectomie abdominale totale.

Parmi les 62 patients n’ayant pas nécessité d’intervention chirurgicale pour une ICD, 5 sont décédés avant la résolution de la NP et ces décès n’étaient pas imputables à une ICD. Le traitement médical de l’ICD a nécessité en moyenne 12,8 jours (SEM : 0,6) d’antibiothérapie.

Le traitement antibiotique était généralement oral avec du métronidazole (n = 30) ; d’autres schémas thérapeutiques comprenaient du métronidazole oral et de la vancomycine orale (n = 17), du métronidazole intraveineux et de la vancomycine orale (n = 10), de la vancomycine orale uniquement (n = 4) ou du métronidazole intraveineux uniquement (n = 4). Une analyse approfondie de l’ICD dans la NP a fait l’objet d’une analyse discrète précédemment publiée [12].

> Drainage percutané

Au cours de la NP, 216 patients (33 %) ont subi un drainage percutané (DP) comme première étape ou comme prise en charge définitive de la nécrose pancréatique. Trente-six (17 %) des 216 patients ayant subi un placement PD ont ensuite développé une complication colique.

En comparaison, 33 des 431 patients (8 %) qui n’ont pas subi de placement PD ont développé une complication colique. L’augmentation du taux de complications coliques chez les patients NP subissant un placement PD était statistiquement significative ( P = 0,0007).

Les patients PN subissant un placement PD avaient un risque 2,4 fois plus élevé de développer une complication colique (OR 2,4 ; IC à 95 % : 1,5-4,0 ; P = 0,0007). Des preuves radiographiques ou opératoires indiquant que la MP avait causé des lésions directes au côlon étaient évidentes chez 3 patients.

> Localisation et gestion

Parmi toutes les pathologies coliques, le côlon droit était atteint chez 27 patients (39 %) et le côlon gauche chez 23 (33 %). La totalité du côlon était atteinte chez 18 patients (26 %). Un patient (1 %) présentait une atteinte isolée du côlon sigmoïde.

La prise en charge chirurgicale initiale de la pathologie colique est illustrée à la figure 3. Six patients ont subi une résection colique supplémentaire lors de la réintervention.

L’intervention colique était concomitante au débridement pancréatique chez 39 patients (57 %) et après le débridement pancréatique initial chez 25 patients (36 %).

Cinq patients (7 %) n’ont pas nécessité de débridement pancréatique ; Chez eux, l’intervention pour la nécrose comprenait uniquement la MP (n = 3) et le traitement médical uniquement (n = 2).

Les patients NP présentant une atteinte colique ont nécessité en moyenne 5,6 (SEM : 0,5) procédures, contre 2,3 (SEM : 0,1) procédures chez les patients sans atteinte colique ( P < 0,0001). .

Le délai entre le début de la NP et la première intervention pour nécrose, chez les patients avec atteinte colique, était en moyenne de 35,7 jours (SEM : 3,8) et était significativement plus court que chez les patients sans atteinte colique. (94,3 jours ; SEM : 5,6 : P = 0,001).

Quarante-huit patients (70 %) ont eu une stomie de dérivation. La stomie a été inversée chez 27 patients (56 %) ; 13 patients n’ont pas subi d’inversion au cours de la période de suivi et 1 patient a subi une greffe multiviscérale. L’inversion de la stomie a été réalisée en moyenne 248,1 jours (SEM : 30,2) après l’opération colique initiale.

> Facteurs de risque

Les facteurs de risque indépendants associés à l’atteinte colique dans la NP, dans l’analyse multivariée, comprenaient : le tabagisme (OR 2,0 ; IC à 95 % : 1,2-3,4 ; P = 0,009), la maladie coronarienne (OR 1,9 ; IC à 95 % : 1,1-3,7). ; P = 0,04) et insuffisance respiratoire (OR 4,7 ; IC à 95 % : 1,1-26,3 ; P = 0,049).

Les patients NP référés à l’IU-UH étaient 2,3 fois plus susceptibles de développer des complications coliques (IC à 95 % : 1,1-5,0 ; P 0,04), par rapport aux patients admis directement.

L’insuffisance respiratoire et rénale était presque 2 fois plus fréquente chez les patients présentant une atteinte colique que chez ceux sans atteinte. L’insuffisance cardiovasculaire était 3 fois plus fréquente chez les patients présentant une atteinte du côlon que chez ceux sans atteinte.

Les complications coliques se sont développées en moyenne 56,3 jours (SEM : 9,3) après le début de la défaillance organique initiale.

L’insuffisance respiratoire, rénale et cardiovasculaire a précédé l’atteinte colique en moyenne de 57,7 jours (SEM : 5,9), 49,1 jours (SEM : 4,8) et 41,9 jours (SEM : 12). ,9), respectivement. Au moment du diagnostic de pathologie colique, une défaillance organique était présente chez 27 patients (39 %) et comprenait une insuffisance respiratoire chez 25 (36 %), une insuffisance rénale chez 16 (23 %) et une insuffisance cardiovasculaire chez 12 (17 %). . ) les patients.

> Nécrose infectée

Une nécrose infectieuse s’est développée chez 80 % des patients présentant une atteinte colique (n = 55). La nécrose infectée a été diagnostiquée en moyenne 30,8 jours (SEM : 6,8) avant le diagnostic d’atteinte colique. Une nécrose infectée a été diagnostiquée > 24 heures avant l’atteinte colique chez 30 patients (55 %), dans les 24 heures chez 22 patients (40 %) et après l’atteinte colique chez seulement 3 patients (5 %).

> Morbidité

Les patients NP présentant une atteinte du côlon présentaient une morbidité significativement accrue par rapport à ceux sans atteinte du côlon. Ils présentaient des taux accrus de nécrose infectée, de réadmission et de défaillance d’organes, une durée d’hospitalisation plus longue, un plus grand nombre d’interventions, des réadmissions plus fréquentes, une morbidité majeure accrue et une durée de maladie plus longue.

En analyse multivariée, l’atteinte colique dans la NP était indépendamment associée à une augmentation des taux de nécrose infectée et de réadmission, ainsi qu’à un plus grand nombre d’interventions, de réadmissions, de durée de séjour et de durée de la maladie.

> Mortalité

La mortalité globale chez les patients atteints de NP avec atteinte colique était de 19 % (13 sur 69) et était significativement augmentée par rapport aux patients atteints de NP sans atteinte colique (44 sur 578 patients, 8 % ; P = 0,002). .

En analyse multivariée, l’atteinte colique dans la NP n’était pas un facteur de risque indépendant de mortalité ( P = 0,29). La mortalité a été observée chez 9 patients atteints de colite ischémique (9/29, 31 %), 2 patients présentant une perforation colique (2/18, 11 %) et 2 patients atteints de colite fulminante due à C. difficile (2/3, 67 % ). .

Aucune mortalité n’a été observée chez les patients présentant une fistule ou une sténose inflammatoire du côlon. Les causes de mortalité chez les patients NP présentant une atteinte du côlon comprenaient une défaillance systémique multiviscérale attribuable à une pathologie du côlon (n = 6), une défaillance systémique multiviscérale imputable à une nécrose pancréatique infectée (n = 4), un événement cardio-pulmonaire après la sortie (n = 2) et un syndrome physiologique progressif. atrophie avec soins hospitaliers (n = 1).

| Discussion |

Peu d’études dans la littérature pancréatique ont évalué les complications coliques de la NP et, à ce jour, aucune grande série n’a évalué l’incidence, le type et les résultats de ces complications coliques. La principale conclusion de cette grande série d’observations est que l’incidence de l’atteinte colique dans la NP est importante (11 %).

Les facteurs de risque de pathologie colique comprennent des antécédents de tabagisme et de maladie coronarienne ; les patients ayant développé une insuffisance respiratoire présentaient le risque le plus élevé d’atteinte colique dans la NP.

L’atteinte colique était finalement répartie entre le côlon droit, gauche et tout le côlon et consistait le plus souvent en une ischémie ou une perforation. La prise en charge chirurgicale des complications coliques dans les NP a entraîné une augmentation de la morbidité (96 %) et de la mortalité (19 %).

La pathologie colique provenant de la NP a déjà été rapportée dans de petites séries de volumes. Nagpal et coll. [16], ont examiné rétrospectivement 8 patients ayant nécessité une colectomie pour atteinte colique dans la NP.

Toutes ces opérations ont été réalisées pour une ischémie et une perforation ultérieure, et un seul patient de cette cohorte est décédé. Van Minnen et coll. [17], ont rapporté 14 patients ayant subi une colectomie pour perforation ouverte, entraînant un taux de mortalité de 78 %. La plus grande étude à ce jour, rapportée par Meyer et al. [18], en 1990, ont examiné 159 patients atteints de NP sur une période de 2 ans.

Dans cette population, l’incidence de l’atteinte colique dans la NP était de 6,3 % et un seul patient a survécu. Aucune de ces petites séries de cas n’a été en mesure de fournir des détails tels que le moment ou les facteurs de risque de complications coliques en cas de NP.

Les données de la présente étude suggèrent que l’implication du côlon dans la NP pourrait être considérablement plus répandue (11 %) qu’on ne le pensait auparavant. La pathologie du côlon doit être une considération clinique chez les patients atteints de NP, en particulier chez ceux présentant une détérioration clinique.

Le moment des complications coliques était variable et dépendait du type d’atteinte colique dans la NP. Par exemple, la colite fulminante à C. difficile, l’ischémie et la perforation surviennent tôt après le début de la NP, généralement au cours du premier mois.

Les pathologies les plus indolentes, comme la sténose inflammatoire ou la fistule, surviennent de manière retardée, plusieurs mois après le début du processus pathologique. La plupart des patients subissent actuellement une colectomie, une dérivation fécale et un débridement pancréatique. Cependant, il convient de mentionner un sous-groupe de patients qui ne parviennent pas à s’améliorer cliniquement après avoir tenté une prise en charge mini-invasive de la nécrose pancréatique avec drainage percutané.

Chez bon nombre de ces patients, une atteinte colique a été identifiée au moment du débridement pancréatique « intensifié » et a probablement contribué à l’amélioration clinique bloquée.

Cette vision rétrospective empêche l’identification de la MP comme facteur de risque de complications coliques dans la NP ; Cependant, les interventions mini-invasives contre la nécrose ne sont pas sans risque. Dans l’essai PANTER, 14 % des patients atteints de NP dans le bras d’intensification ont subi une intervention supplémentaire pour fistule ou perforation entérocutanée [13].

À mesure que le domaine évolue vers une gestion plus mini-invasive de la nécrose pancréatique, les complications coliques peuvent être plus difficiles à identifier, car elles ne sont pas toujours faciles à évaluer sur des images transversales. Une meilleure connaissance des facteurs de risque et du moment des complications coliques liées au début de la NP peut aider le clinicien en augmentant la suspicion clinique et en guidant l’évaluation diagnostique.

Plusieurs facteurs de risque importants pour le développement d’une atteinte colique dans la NP ont été identifiés. Des antécédents de tabagisme ou de maladie coronarienne et le développement d’une insuffisance respiratoire étaient les plus fortement associés aux complications coliques. La consommation de tabac entraîne des modifications microvasculaires significatives [23], et la maladie coronarienne est associée à des maladies vasculaires ailleurs [24].

De telles informations pourraient suggérer que les complications coliques sont liées au flux sanguin mésentérique au cours de la NP, qui pourrait être encore plus perturbé par une inflammation systémique et une défaillance d’organe.

Il est intéressant de noter qu’avec ces informations, on pourrait prédire que les zones de division du côlon seront plus fréquemment touchées.

Cependant, l’ischémie colique était distribuée dans tout le côlon ; par conséquent, les colopathies ischémiques ont probablement une pathogenèse plus complexe que le simple état de faible débit.

D’autres facteurs contributifs incluent probablement une réponse inflammatoire profonde associée à la NP, des interventions antérieures, une thrombose veineuse mésentérique et des schémas spécifiques de nécrose. Une découverte intéressante est que l’incidence de thrombose de la veine mésentérique était plus élevée chez les patients ayant développé une ischémie colique.

Le petit nombre de patients atteints de thrombose de la veine mésentérique et d’ischémie colique dans cette étude exclut la possibilité de recommander des modifications à la stratégie de traitement actuelle de la thrombose de la veine mésentérique dans la NP, et la décision d’anticoagulant doit être prise au cas par cas.

Les résultats de cette étude documentent une morbidité beaucoup plus élevée chez les patients présentant une atteinte du côlon dans la NP et ont été associés à une incidence double de défaillance organique, à un délai de résolution plus long, à des réadmissions hospitalières plus fréquentes, à un plus grand nombre de procédures et à une durée de maladie plus longue. .

Cette observation amène à se demander si la morbidité accrue observée chez les patients atteints de NP avec atteinte colique est imputable à la complication colique, ou si les patients présentant une NP plus sévère développent une complication colique.

Les deux affirmations sont probablement vraies. Le taux de mortalité de 19 % chez les patients NP ayant développé des complications coliques est plus de deux fois supérieur à celui des patients sans atteinte colique, et souligne la nécessité cruciale d’un diagnostic et d’un traitement précoces.

La prise en charge de la pathologie du côlon en NP est complexe et dépend de chaque patient et du type d’atteinte colique. L’ischémie, l’infection fulminante à C. difficile et la perforation avec péritonite nécessitent une intervention chirurgicale urgente/émergente. Tout doute sur la viabilité intestinale justifie une opération planifiée de « second regard ».

La prise en charge de la fistule colique nécessite un jugement clinique approfondi pour déterminer le moment et le type d’intervention.

Semblable à la diverticulite perforée ou à la fistule entérocutanée due à d’autres pathologies [25-28], les patients NP hémodynamiquement stables, en l’absence de péritonite diffuse et de sepsis, peuvent être initialement traités par des antibiotiques et/ou une MP.

Cependant, une différence importante chez les patients atteints de NP inclus dans la pratique clinique et mise en évidence dans cette série est que le traitement définitif de la perforation ou de la fistule du côlon n’est pas possible avec les seules approches mini-invasives. Cela est probablement dû à une combinaison de facteurs, notamment une inflammation locorégionale et systémique, un mauvais état nutritionnel, une perfusion altérée et la nécessité d’un débridement en cas de nécrose pancréatique, en tant que cofacteurs de l’algorithme de traitement.

Une sténose colique peut nécessiter une dérivation avant une résection définitive. L’évaluation longitudinale de l’état clinique du patient aidera à déterminer la meilleure « fenêtre » pour la chirurgie et devra prendre en compte l’optimisation nutritionnelle, la rééducation physique et le calendrier de l’intervention en relation avec la prise en charge de la nécrose.

L’idéal serait d’évaluer la relation entre l’atteinte colique dans la NP et l’utilisation d’antibiotiques ou d’anticoagulation prophylactique. Compte tenu de la nature hétérogène de la NP, de l’évolution prolongée de la maladie, des multiples hospitalisations et de la nécessité fréquente d’être admise dans un établissement de soins subaigus, l’évaluation du type et du calendrier d’administration d’antibiotiques et d’anticoagulation prophylactique s’est avérée peu pratique. rétrospectivement.

Les complications infectieuses se développent fréquemment, souvent à plusieurs reprises au cours de la maladie, et la prophylaxie de la thromboembolie veineuse au cours de la NP dépend fortement de multiples facteurs spécifiques à chaque patient (fonction rénale, complications hémorragiques, intervention chirurgicale). , service médical et acuité, disposition à la sortie, etc.).

Cette quantité de variation entre les sujets de recherche interdit toute analyse statistique significative de l’impact de l’utilisation d’antibiotiques ou d’une anticoagulation prophylactique sur les complications coliques. Le moment de l’atteinte du côlon dans la NP par rapport aux facteurs de risque et aux résultats identifiés est difficile à déterminer avec précision.

Les dossiers cliniques, les rapports radiographiques et les protocoles chirurgicaux ont été utilisés pour identifier les patients présentant une pathologie colique en NP ; par conséquent, les patients qui ont développé une pathologie du côlon mais qui étaient asymptomatiques n’ont peut-être pas été capturés.

De plus, les patients présentant une détérioration clinique rapide et un décès, chez lesquels aucune intervention chirurgicale n’a été réalisée, peuvent avoir eu une complication colique non diagnostiquée, telle qu’une colite ischémique, une colite fulminante à C. difficile ou une perforation.

Le lavement baryté n’a été réalisé que chez les patients présentant des symptômes liés à une sténose colique, et il est possible que ceux présentant une sténose peu symptomatique n’aient pas été identifiés dans cette étude. La plus grande force de cette étude réside dans la taille de la population de patients et dans la capacité à estimer l’incidence et à fournir des facteurs de risque potentiels.

Conclusion Les cliniciens doivent être conscients que l’implication du côlon dans la pancréatite nécrosante est plus fréquente que ne le suggère la littérature actuelle, et doivent la suspecter chez les patients présentant une détérioration clinique. Avec une forte suspicion, ces complications peuvent être diagnostiquées et traitées précocement, ce qui peut améliorer la morbidité et la mortalité significatives associées à l’atteinte colique des NP. |