La sarcopénie est un trouble progressif du muscle squelettique, caractérisé par une perte de masse et de force musculaire. Elle représente un fardeau majeur pour la santé publique mondiale, en particulier chez les personnes âgées. Elle a été officiellement reconnue comme maladie en 2016.

Elle touche jusqu’à 10 % des personnes âgées de plus de 60 ans et a des implications profondes pour les systèmes de santé du monde entier. Ses effets sociaux sont significatifs : directement, elle contribue à l’augmentation des coûts de santé (hospitalisations récurrentes, besoin de soins de longue durée) ; indirectement, elle réduit l’autonomie et la qualité de vie (QoL), car la diminution des performances physiques augmente le risque de chutes et de fractures et rend plus difficile l’accomplissement des activités de la vie quotidienne, tant de base (ADL) qu’instrumentales (IADL).

La sarcopénie est désormais reconnue comme une priorité de santé publique nécessitant une attention immédiate.

Les interventions préventives reposent généralement sur une combinaison de stratégies nutritionnelles, d’exercice physique et, plus récemment, pharmacologiques. Cependant, malgré son importance, l’identification et le traitement de la sarcopénie demeurent difficiles en raison de l’absence de définitions opérationnelles universellement acceptées et des divergences persistantes qui en résultent.

La prévalence de la sarcopénie varie considérablement selon la définition utilisée. De plus, l’efficacité des approches visant à améliorer les résultats centrés sur le patient, tels que la qualité de vie, reste limitée.

C’est dans ce contexte qu’a été créée la Global Leadership Initiative in Sarcopenia (GLIS). Cette initiative a pour but d’uniformiser la définition et les critères diagnostiques de la sarcopénie dans une classification commune pouvant servir de référence (« gold standard »).

GLIS cherche à standardiser la définition et les critères diagnostiques de la sarcopénie dans un cadre unifié. Cela inclut :

- les définitions les plus prédictives des issues de santé,

- les outils privilégiés pour mesurer ces résultats,

- et les seuils définissant les valeurs normales et anormales.

Méthodologie

GLIS a établi les groupes de travail (WG) suivants :

- Force musculaire

- Masse musculaire

- Résultats liés à la sarcopénie

Dans un premier temps, les trois responsables du WG sur les résultats de la sarcopénie ont effectué une revue de la littérature afin d’identifier les principaux indicateurs de résultats. Les membres de GLIS ont ensuite rédigé, révisé et approuvé une liste de sept résultats.

Sept sous-groupes ont ensuite été créés pour étudier :

(i) L’influence de la sarcopénie sur la performance physique et la mobilité

(ii) L’influence de la sarcopénie sur les activités instrumentales et de base de la vie quotidienne (autonomie fonctionnelle)

(iii) L’influence de la sarcopénie sur la qualité de vie

(iv) Le lien entre sarcopénie et fractures liées aux chutes

(v) La prévalence et les implications de la sarcopénie chez les patients hospitalisés

(vi) Le rôle de la sarcopénie dans la prédiction de l’entrée en maison de retraite

(vii) L’association entre sarcopénie et mortalité

Les données de haut niveau de preuve montrent que la sarcopénie est significativement associée à une qualité de vie plus faible, à un risque accru de chutes et de fractures, ainsi qu’à une mortalité plus élevée. Les résultats suggèrent que la force musculaire et la performance physique sont plus fortement corrélées à la qualité de vie que la masse musculaire seule.

Les différences les plus marquées de qualité de vie ont été observées avec les critères de l’AWGS (Asian Working Group for Sarcopenia).

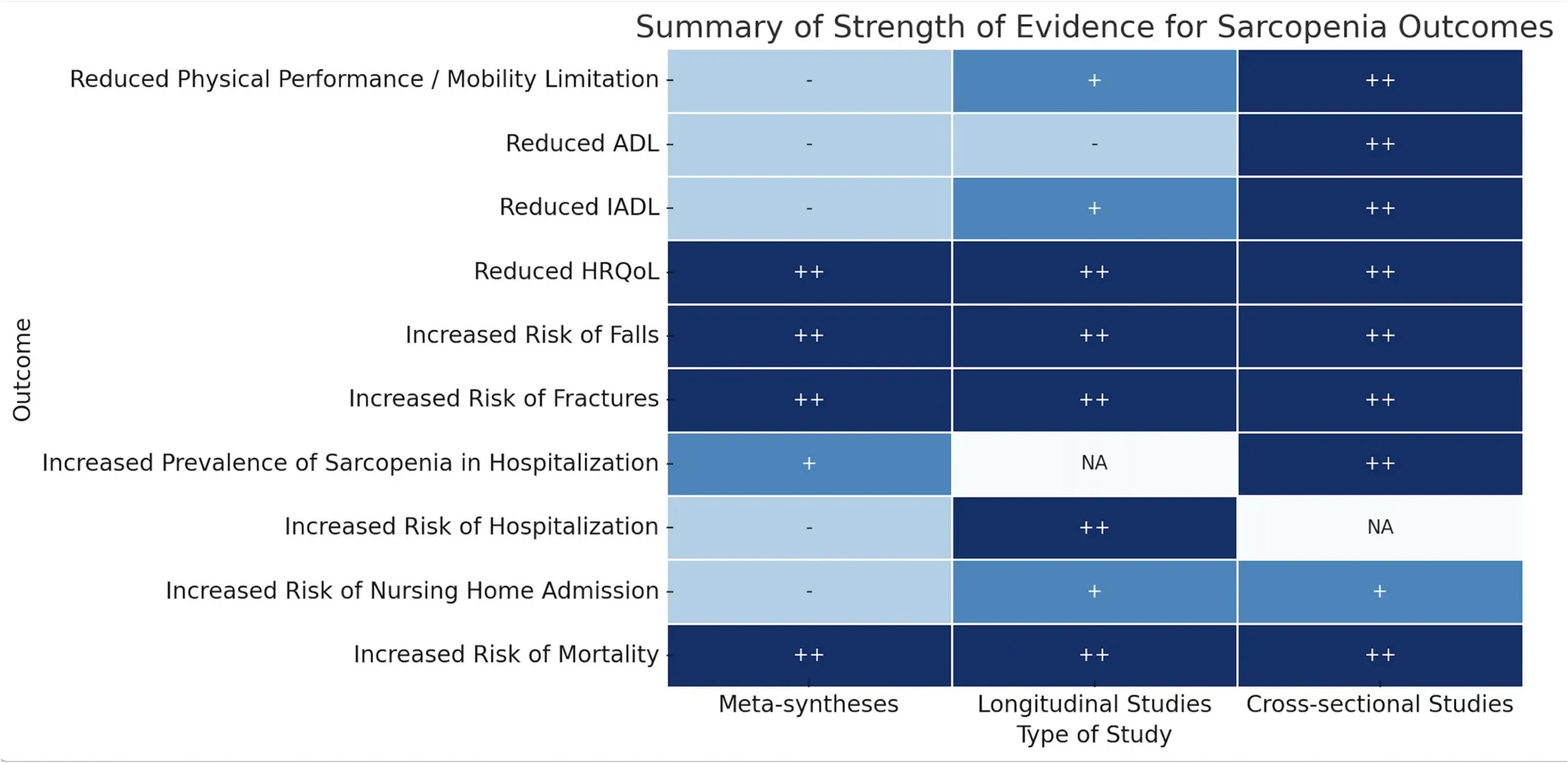

Une association directe entre la sarcopénie et divers indicateurs de santé a été démontrée. Une représentation sous forme de carte thermique (heatmap) a illustré les niveaux de preuve pour plusieurs résultats, classés comme élevés (++), modérés (+) ou faibles (-) ; NA = non applicable, ADL = activités de la vie quotidienne, IADL = activités instrumentales de la vie quotidienne.

Les revues systématiques, méta-analyses et études observationnelles examinées par le groupe de travail GLIS et ses sept sous-groupes ont révélé que la sarcopénie est systématiquement associée à plusieurs résultats cliniques clés.

Les associations suivantes ont été identifiées avec un niveau de preuve élevé (méta-synthèses, études longitudinales et transversales) :

• Risque de mortalité accru : De nombreuses méta-synthèses ont montré que la sarcopénie double presque le risque de mortalité, quel que soit le critère diagnostique utilisé. Lorsqu’on considère séparément les composantes de la sarcopénie, la réduction de la force musculaire apparaît comme le prédicteur le plus fort de la mortalité, tandis que la réduction de la masse musculaire seule montre des résultats moins cohérents.

• Diminution de la qualité de vie liée à la santé : L’influence négative de la sarcopénie sur la qualité de vie liée à la santé est largement documentée, notamment chez les résidents de maisons de retraite et lorsqu’on utilise des outils d’évaluation spécifiques à la sarcopénie. Une méta-analyse incluant 43 études transversales a révélé que les individus atteints de sarcopénie présentaient des scores de qualité de vie significativement plus faibles que ceux sans sarcopénie. Les différences les plus faibles ont été observées avec les critères EWGSOP1 (European Working Group on Sarcopenia in Older People), et les plus fortes avec les critères AWGS. Lorsqu’on analyse les composantes séparément, une autre revue systématique a montré que la force musculaire et la performance physique, plutôt que la masse musculaire seule, sont plus étroitement liées à la qualité de vie.

• Risque accru de chutes et de fractures : De nombreuses méta-synthèses ont confirmé cette association, indépendamment des critères diagnostiques. Le risque accru de chute a été observé principalement chez les personnes vivant à domicile plutôt qu’en institution, ce qui suggère des différences contextuelles. Lorsqu’on examine les composantes séparément, les données montrent que la force musculaire est plus fortement associée au risque de fracture, tandis que la masse musculaire est corrélée à une densité osseuse faible.

Une diminution des IADL associée à la sarcopénie a été constatée dans des études observationnelles transversales et longitudinales, bien qu’une exception ait été notée chez les résidents en institution. La majorité des données disponibles proviennent de populations où la sarcopénie a été diagnostiquée selon les critères EWGSOP1.

Lorsqu’on analyse les composantes séparément, une méta-analyse a mis en évidence que la diminution de la masse, de la force et de la performance musculaire prédit une baisse des IADL dans le temps. Cependant, les preuves reliant la sarcopénie à la réduction des ADL restent inconcluantes : une étude longitudinale et deux études transversales n’ont trouvé aucune association, tandis que trois autres études transversales ont rapporté une association significative entre sarcopénie et baisse des ADL.

Concernant le risque d’hospitalisation, bien que les études s’accordent sur la forte prévalence de la sarcopénie chez les personnes âgées hospitalisées, il reste incertain de savoir si la sarcopénie en prédit le risque. Environ la moitié des études n’ont trouvé aucune association significative, tandis que l’autre moitié a signalé un risque significativement plus élevé d’hospitalisation chez les personnes atteintes de sarcopénie.

Les preuves reliant la sarcopénie aux entrées en maison de retraite sont également limitées : seules des données de faible niveau ont été trouvées dans les méta-synthèses et un niveau modéré dans les études longitudinales et transversales.

Les résultats de nombreuses études montrent clairement que la sarcopénie a un impact négatif important sur la qualité de vie. Cette relation est particulièrement évidente lorsque l’on utilise des outils d’évaluation spécifiques tels que le questionnaire SarQoL (Sarcopenia Quality of Life) et les critères diagnostiques AWGS.