En réponse aux craintes d’un « tsunami » de maladies mentales provoqué par la pandémie de COVID-19 (par exemple Roxby, 2020), de nombreuses tentatives ont été faites pour estimer l’impact de la pandémie sur les populations (Holmes et al. , 2020), soit par le biais d’enquêtes transversales ou, dans de rares cas, d’études longitudinales.

Cependant, ces études ont rapporté des niveaux de détresse récapitulatifs dans la population (taux de prévalence ou scores moyens) et ont donc implicitement fait l’ hypothèse improbable que la réponse à la pandémie est homogène.

Nous montrons ici que cette hypothèse est fausse.

Une découverte ayant des implications importantes à la fois pour la recherche future et pour les mesures de santé publique dans cette situation d’urgence mondiale et dans les futures.

Arrière-plan

La présente étude soutient que les estimations de la prévalence des troubles de santé mentale dans la population, ou les changements dans les scores moyens au fil du temps, pourraient ne pas refléter de manière adéquate l’hétérogénéité de la réponse en matière de santé mentale à la pandémie de COVID-19 au sein de la population.

Méthodes

L’étude COVID-19 Psychological Research Consortium (C19PRC) est une enquête longitudinale en ligne représentative à l’échelle nationale auprès d’adultes britanniques. L’étude actuelle a analysé les données de ses trois premières vagues de collecte de données :

- Vague 1 (mars 2020, N = 2025)

- Vague 2 (avril 2020, N = 1406)

- Vague 3 (juillet 2020, N = 1 166).

L’anxiété -dépression a été mesurée à l’aide de l’échelle d’anxiété et de dépression du questionnaire sur la santé des patients (une mesure composite du PHQ-9 et du GAD-7) et du trouble de stress post-traumatique (SSPT) lié au COVID-19 avec le questionnaire international. sur le traumatisme.

Les changements dans les résultats en matière de santé mentale ont été modélisés pour les trois vagues.

L’analyse de la croissance latente des classes a été utilisée pour identifier des sous-groupes d’individus présentant différentes trajectoires de changement en matière d’anxiété-dépression et de SSPT lié au COVID-19. L’appartenance à une classe latente était réduite en fonction des caractéristiques de base.

Résultats

La prévalence globale de l’anxiété-dépression est restée stable , tandis que le stress post-traumatique dû au COVID-19 a diminué entre les vagues 2 et 3.

Une hétérogénéité a été constatée dans la réponse en matière de santé mentale et dans les classes hypothétiques reflétant :

(i) Stabilité

(ii) Amélioration

(iii) Détérioration de la santé mentale.

Les facteurs psychologiques étaient plus susceptibles de différencier les classes d’amélioration, de détérioration et de stabilité élevée des trajectoires de santé mentale à faible stabilité.

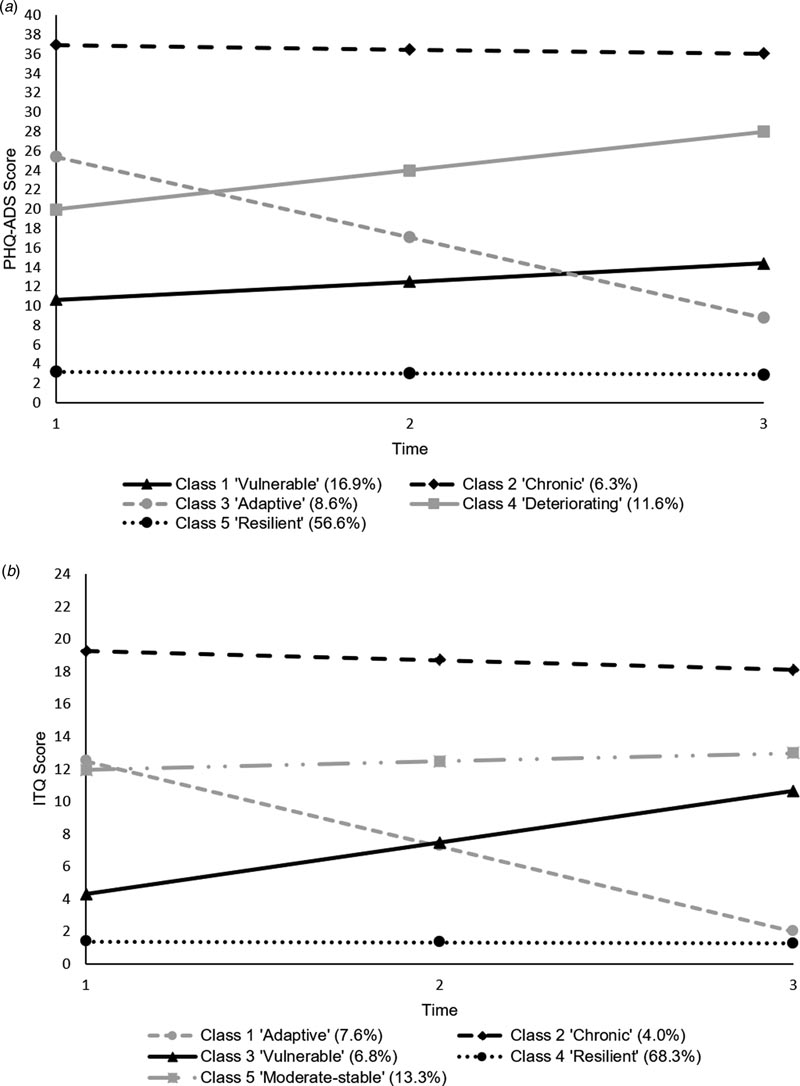

Graphiques de profil des trajectoires longitudinales de (a) le modèle à 5 classes d’anxiété-dépression et (b) le modèle à 5 classes du SSPT COVID-19.

Conclusions Un profil de faible stabilité caractérisé par peu ou pas de détresse psychologique (classe « résiliente ») était la trajectoire la plus courante pour l’anxiété-dépression et le SSPT lié au COVID-19. Suivre ces trajectoires est nécessaire pour avancer, en particulier pour environ 30 % de personnes présentant des niveaux croissants d’anxiété-dépression. |

Discussion

La présente étude a tenté de surmonter une limite importante présente à ce jour dans la majorité de la littérature sur la santé mentale liée au COVID-19 : l’incapacité à prendre en compte l’hétérogénéité de la réponse psychologique à l’épidémie, ce qui peut nuire à la capacité d’identifier avec précision les groupes de personnes qui la plupart ont besoin de soutien.

Les résultats actuels suggèrent que pour l’échantillon global, la prévalence de l’anxiété-dépression est restée stable au cours des 4 premiers mois de la pandémie, tandis que le SSPT lié au COVID-19 a diminué entre avril et juillet 2020.

Bien qu’elle soit élevée et stable, la prévalence de l’anxiété-dépression signalée ne semble pas nettement plus élevée que lors des enquêtes épidémiologiques précédentes (Shevlin et al., 2020). La diminution globale du SSPT lié au COVID-19 entre S2 et S3 peut suggérer une habituation à la situation, rendant les gens moins « alertes » au virus, ou réduisant la fréquence des images troublantes du COVID-19 dans les médias.

Comme les conclusions du groupe UCL (Iob et al., 2020) et Ahrens et al. (2021) sur des périodes plus courtes, nos résultats réfutent l’hypothèse nulle selon laquelle la réponse de la population à la pandémie a été homogène. Pour l’anxiété-dépression et le SSPT lié au COVID-19, des classes hypothétiques ont émergé représentant (i) la stabilité, (ii) l’amélioration et (iii) la détérioration de la gravité de la santé mentale.

Comme prévu, la majorité de l’échantillon présentait des trajectoires de santé mentale résilientes (anxiété-dépression, 56,6 % ; SSPT COVID-19, 68,3 %) caractérisées par des changements minimes dans la symptomatologie anxieuse-dépressive ou SSPT au cours des premiers mois de la pandémie (mars - juillet 2020). Cela concorde avec des recherches antérieures suggérant que même si certaines personnes peuvent manifester une détresse à long terme suite à des événements traumatisants/défavorables, la résilience (maintenir des résultats sains ou « rebondir » après de tels événements) est la réponse la plus courante et la plus régulièrement observée ( Bonanno, 2004). ; Galatzer-Levy, Huang et Bonanno, 2018 ; Goldmann et Galéa, 2014).

Pour les deux résultats en matière de santé mentale, environ 8 % des personnes suivaient des cours qui ont montré une amélioration au cours de la période de 4 mois (anxiété-dépression, 8,6 % ; SSPT lié à la COVID-19, 7,6 %). Sur la base des seuils de gravité PHQ-ADS, la trajectoire de la classe adaptative est passée de la plage « modérée » à « légère ».

Cependant, un petit groupe d’individus a présenté une détresse psychologique sévère au cours des premiers mois du confinement (anxiété-dépression, 6,3 % ; SSPT lié au COVID-19, 4,0 %), et des classes ont également émergé qui montraient des trajectoires de détérioration. Il est inquiétant de constater que pour l’anxiété-dépression, cela comprenait un groupe en détérioration (11,6 %) et un groupe vulnérable (16,9 %) ; pour le SSPT lié au COVID-19, il n’y avait qu’un seul groupe vulnérable correspondant (6,8 %). Cependant, une classe de SSPT COVID-19 modérément stable a également émergé (13,3 %).

L’apparition de classes à la fois en amélioration et en détérioration dans la présente étude suggère que, même si certaines personnes ont mis plusieurs mois à s’adapter et à s’adapter à la situation, pour d’autres, la détérioration n’est peut-être apparue qu’après des mois d’augmentation des devoirs. soins, équilibre entre la maison et la vie. vie professionnelle, ou avec la fin du projet de vacances à venir.

Dans l’ensemble, nos résultats suggèrent que les personnes ayant des antécédents de traitement de santé mentale, des niveaux plus élevés de solitude, d’anxiété de mort et de lieu de contrôle externe, et des niveaux de résilience plus faibles étaient plus susceptibles d’être membres du groupe anxieux. trajectoires de dépression/SSPT COVID-19 caractérisées par un certain degré de détresse psychologique, par rapport à celles des trajectoires « résilientes ».

De nombreux prédicteurs de détresse démographiques et spécifiques à la COVID-19 signalés le plus systématiquement au cours de cette période (par exemple, le sexe féminin, le jeune âge, vivre avec des enfants, avoir un problème de santé physique ou mentale) étaient moins associés, de manière cohérente dans toutes les classes de la présente étude. (Hyland et al., 2021 ; Iob et al., 2020 ; O’Connor et al., 2020 ; Pierce et al., 2020a), bien qu’il existe des prédicteurs uniques spécifiques à la classe.

En plus de tenir compte de l’hétérogénéité de la réponse psychologique, les points forts supplémentaires de cette étude comprennent son échantillon représentatif à l’échelle nationale, l’utilisation de mesures diagnostiques spécifiques de la dépression et de l’anxiété « étalon-or » , des hypothèses préenregistrées et l’utilisation de données à trois moments qui capturent les stades pré-pic, pic et post-pic de la première vague de coronavirus au Royaume-Uni.

De plus, le mode cohérent d’administration et d’évaluation de l’enquête permet des comparaisons précises entre les vagues. Notamment, les résultats ne sont pas compromis par le biais de désirabilité sociale, et ces effets sont moindres pour les enquêtes complétées en ligne que pour les enquêtes réalisées en face-à-face (Zhang, Kuchinke, Woud, Velten et Margraf, 2017).

Cependant, plusieurs limites de l’étude doivent être reconnues.

Premièrement, la présente étude ne constituait pas un véritable échantillon probabiliste aléatoire, ce qui serait difficile à réaliser, compte tenu des circonstances et des restrictions imposées au début de l’étude. Les enquêtes non probabilistes ont été critiquées pour leur biais en faveur de la sur-inclusion ou de la sous-inclusion des personnes souffrant de troubles psychologiques (Chauvenet, Buckley, Hague, Fleming et Brough, 2020 ; Pierce et al., 2020b) et il est concevable que les facteurs psychologiques ont influencé la décision de participer à l’enquête, créant ainsi une possibilité de biais d’échantillonnage.

Deuxièmement, avec des données provenant de seulement trois points temporels, certaines contraintes ont dû être imposées au modèle, en particulier la pente au sein de la classe et la variabilité à l’origine a été contrainte à zéro. Certaines données ont montré que cette approche peut conduire à une surextraction de classes (Bauer & Curran, 2003 ; Diallo, Morin et Lu, 2016) et à une surestimation de la taille de la classe de référence, ou classe « résiliente » (Infurna & Luthar, 2018). ), les solutions doivent donc être interprétées dans cet esprit.

Il sera nécessaire de poursuivre les recherches sur la façon dont ces trajectoires évoluent, en particulier à la lumière de la réimposition de restrictions plus strictes et d’un deuxième pic de cas de COVID-19 au cours de l’automne/hiver 2020. En particulier, il sera important de surveiller qui sont actuellement dans des trajectoires de détresse croissante (anxiété-dépression : ~ 30 % ; SSPT lié à la COVID-19 : ~ 7 %).

Une compréhension plus détaillée des facteurs qui influencent ces trajectoires est également nécessaire, en particulier en tenant compte de l’évolution de nombreux facteurs résultant de la situation actuelle (par exemple, le statut infectieux, l’emploi, etc.).

L’étude de ces trajectoires aura probablement des implications considérables pour les efforts de santé publique ; Bien que les scores récapitulatifs puissent constituer un point de départ utile à cette fin, ils sont potentiellement trompeurs car ils ne font pas de distinction entre ceux qui ont des problèmes de santé mentale chroniques et préexistants (probablement la majorité dans les classes chroniques de nos analyses), ceux qui sont bien s’adapter ou bénéficier des circonstances changeantes (les classes résilientes et adaptatives) et des nouveaux cas de détresse provoqués par la pandémie (les classes vulnérables et en détérioration).

À une époque où les ressources économiques nationales sont menacées et où les services de santé risquent d’être soumis à une pression considérable, il est clairement important que les interventions de santé publique ciblent ceux qui risquent le plus d’être touchés . par la pandémie, et non à ceux qui ne sont pas touchés.

En outre, les prédicteurs de l’appartenance à une classe peuvent fournir des indices sur le type d’interventions de masse susceptibles d’être efficaces, qui peuvent s’étendre au-delà des services thérapeutiques conventionnels. Par exemple, il convient de noter que la solitude semble être un facteur important, ce qui concorde avec les preuves selon lesquelles l’engagement social confère une résilience aux troubles psychiatriques courants ; Par conséquent, les interventions qui favorisent l’engagement des quartiers seront probablement particulièrement utiles pendant les périodes de fermeture.

De même, l’observation selon laquelle un mauvais lieu de contrôle laisse présager une mauvaise capacité d’adaptation suggère que les conseils et les messages du gouvernement devraient viser à remédier à ces vulnérabilités.

En effet, à une époque où la santé et le bien-être de la nation sont gravement menacés, il est essentiel que tous les aspects de l’activité gouvernementale visent à protéger les citoyens, par exemple les stratégies de dépistage, les conseils sur le travail et la distanciation sociale et, bien sûr, soulagement des aspects économiques qui sont évalués à l’avance pour leurs implications sur la santé mentale.