Ces termes sont parfois associés à tort à la gravité de la maladie ou à la fin prématurée de la pandémie. Que signifient-ils? Le SRAS-CoV-2 correspond-il à ces définitions ? Le fera-t-il un jour ?

Qu’est-ce que cela signifie pour une maladie d’être endémique ?

Une maladie est endémique lorsqu’elle est présente de manière continue dans une population dans une zone géographique spécifique, telle que définie par le livre Principes d’épidémiologie dans la pratique de santé publique dans sa troisième édition. Par exemple, le paludisme est endémique dans de nombreux pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique.

Quelle est la différence entre endémique, épidémique et pandémique ?

Alors que l’endémie fait référence à une présence constante de cas qui ne dépasse pas ce qui est attendu, lors d’une épidémie, il y a une augmentation, souvent soudaine, du nombre de cas au-delà de ce qui serait attendu dans cette zone géographique. En cas de pandémie, ce phénomène se produit dans plusieurs pays.

Le covid-19 est-il endémique ?

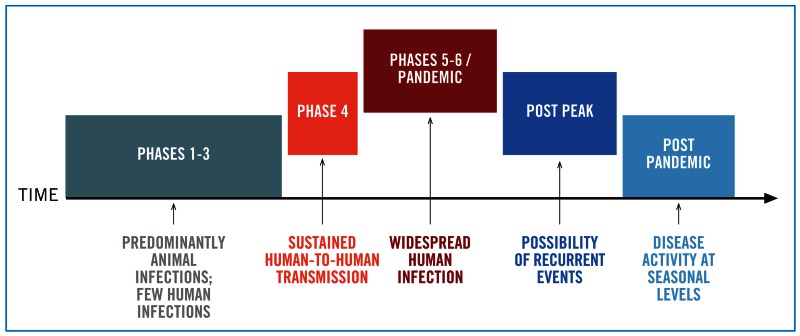

Le coronavirus SARS-CoV-2 est toujours dans la phase dite pandémique, selon le modèle de l’OMS de 2005 , basé sur les pandémies de grippe et qui a été révisé après la pandémie de 2009.

Après les phases 5 et 6, il y a une phase interpandémique au cours de laquelle des événements récurrents peuvent encore survenir. Enfin, on atteint la phase post-pandémique, au cours de laquelle la maladie retrouve son activité aux niveaux saisonniers typiques.

Phases pandémiques. Phases d’une pandémie. / OMS

Ce modèle repose sur la grippe et ne peut pas nécessairement être extrapolé à la pandémie actuelle de coronavirus, dont l’avenir est plus incertain.

« Pour le Covid-19, d’autres modèles théoriques ont été proposés qui tentent d’envisager des interventions non pharmacologiques, comme celui en spirale qui propose une diminution progressive des actions de réponse », explique le directeur de l’Observatoire de santé publique de Cantabrie Adrián Aginagalde.

Le Covid-19 sera-t-il un jour endémique ?

« Toutes les infections respiratoires aiguës ne doivent pas nécessairement devenir endémiques », précise Aginagalde. "Le phénomène est courant pour les virus de la grippe, mais nous ne le connaissons pas pour d’autres, donc la phase post-pandémique peut envisager d’autres scénarios, pas seulement l’endémicité."

L’endémicité est courante dans le cas de la grippe, mais la phase post-pandémique du coronavirus pourrait envisager d’autres scénarios. Adrián Aginagalde, directeur de l’Observatoire de santé publique de Cantabrie

"Au-delà de la réduction du risque et du phénomène de nouveauté qui accompagne l’apparition de toute maladie, nous n’avons pas de précédents où un coronavirus ait été épidémique puis endémique", explique Aginagalde.

Le cas du coronavirus responsable du MERS (syndrome respiratoire du Moyen-Orient) serait un exemple exceptionnel, « sans transmission soutenue entre humains et avec un cycle zoonotique complexe ».

Qu’est-ce que cela signifie pour une maladie d’être saisonnière ?

«On peut parler de maladie saisonnière lorsque sa prévalence est liée à une période de l’année», explique le climatologue de la santé Dominic Royé, qui a publié des recherches sur ce phénomène en relation avec le SARS-CoV-2.

L’exemple le plus typique est la grippe : même si elle circule toute l’année, le plus grand nombre de cas survient en hiver.

Les facteurs qui déterminent la saisonnalité sont très variés. « Il existe des facteurs environnementaux tels que la température et l’humidité qui influencent la transmission, car le froid sec contribue à l’augmenter. Il y a aussi des facteurs socioculturels, comme les contacts sociaux et le fait de passer plus de temps à l’intérieur », précise Royé.

Le covid-19 est-il saisonnier ?

À l’heure actuelle, le coronavirus a provoqué des pics de cas, d’hospitalisations et de décès à différents moments de l’année. Dans le cas de l’Espagne, et après la première explosion du printemps 2020, celles-ci ont été observées au cours de mois comme novembre, janvier, avril et juillet.

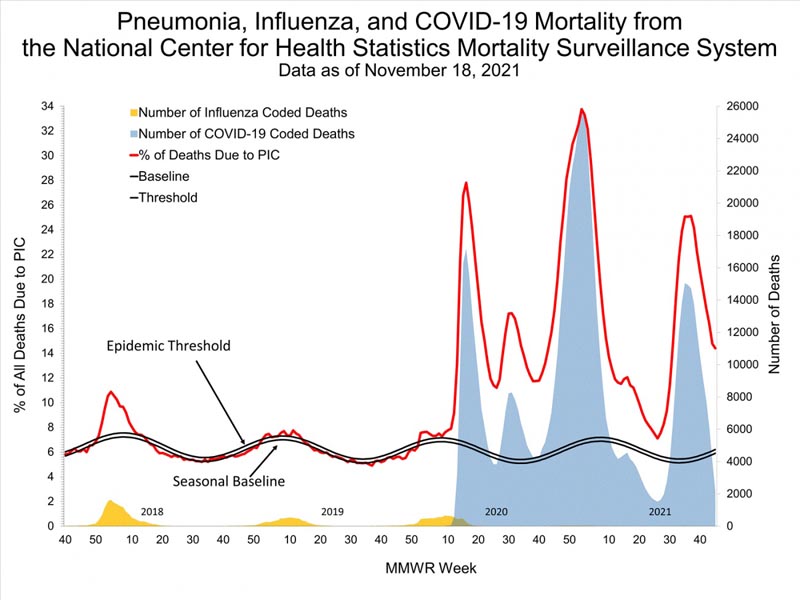

Le graphique suivant du CDC compare les décès dus au covid-19 et à la grippe au cours des dernières années. Alors que la seconde apparaît presque mathématiquement vers la semaine 50, le SARS-CoV-2 a été jusqu’à présent bien plus chaotique.

Décès dus à la grippe et au covid. / CDC

"Actuellement je considère que ce n’est pas une maladie saisonnière", explique Royé. "Tant que des vagues à fort impact se produisent, je ne vois pas de tendance à la saisonnalité."

Tant que des vagues à fort impact se produiront, je ne vois pas de tendance à la saisonnalité dans le covid-19. Dominic Royé, climatologue spécialisé en santé

Dans le cas de la pandémie de Covid-19, Royé a étudié d’autres facteurs en jeu . « La variation du nombre effectif de reproduction expliquée par les interventions gouvernementales est six fois plus importante que celle de la température moyenne », dit-elle.

En d’autres termes : « Les effets environnementaux existent [dans le cas du SRAS-CoV-2], mais leur effet est modéré et, en outre, ils sont beaucoup plus influencés par nos habitudes et les interventions gouvernementales. »

Le Covid-19 sera-t-il un jour saisonnier ?

"Estimer le moment est encore très difficile", commente Royé, qui considère que cette étape interviendra si le Covid-19 devient endémique après la phase pandémique.

Aginagalde rappelle que le MERS « ne semble pas avoir de saisonnalité claire et n’a pas diminué sa létalité ou sa morbidité en général ».

S’il devient saisonnier et/ou endémique, cela signifie-t-il que le Covid-19 est devenu plus doux ?

"La saisonnalité ne réduit pas la gravité", explique Aginagalde. Il explique que de nombreuses pandémies dues à des infections respiratoires aiguës commencent « sur un pied différent » à une période de l’année qui ne correspond pas à leur saisonnalité typique, mais qui deviennent ensuite saisonnières et s’aggravent à des périodes spécifiques sans que leur gravité ne diminue.

La dengue, la varicelle, le paludisme, le chagas, la tuberculose et la variole sont ou ont été endémiques dans de nombreuses régions de la planète, quelle que soit leur gravité.

"Un exemple simple qui montre que le fait d’être épidémique et saisonnier ne modifie pas la gravité est la grippe : l’intensité de la saison 2017-18 a été considérable par rapport aux années précédentes et cela ne signifie pas qu’elle a cessé d’être épidémique ou saisonnière", ajoute-t-il. En d’autres termes, la saisonnalité est une étiquette qui décrit la répartition d’une maladie dans le temps sans avoir d’implication sur sa gravité ou sa douceur.

Quelque chose de similaire se produit avec le concept d’endémisme, qui fait uniquement référence à la présence constante d’une maladie dans une population géographique. La dengue, la varicelle, le paludisme, le Chagas, la tuberculose et la variole sont ou ont été endémiques dans de nombreuses régions de la planète, parfois depuis des milliers d’années, quelle que soit leur gravité.

Mais les virus ne disparaissent-ils pas avec le temps ?

L’idée selon laquelle les parasites évoluent vers une coexistence plus ou moins pacifique avec leur hôte de manière presque prédestinée est un dogme largement répandu, mais souvent critiqué par les biologistes évolutionnistes. Les contre-exemples vont de la rougeole à la polio, en passant par la rage et le sida.

Paul W. Ewald, biologiste évolutionniste spécialisé dans le parasitisme, a largement critiqué ce dogme dans son livre Evolution of Infectious Disease de 1994. « Peu d’idées ont été aussi profondément ancrées dans la littérature […] Peu d’idées scientifiques ont été aussi largement acceptées avec si peu de preuves. Et peu d’idées sont aussi en contradiction avec les principes fondamentaux sur lesquels elles sont censées se fonder », écrit-il. Lorsqu’il parlait de principes, il faisait référence à la théorie de l’évolution par sélection naturelle.

L’idée selon laquelle les parasites évoluent vers une coexistence pacifique avec leur hôte d’une manière presque prédestinée est répandue, mais est critiquée par les biologistes évolutionnistes.

La critique repose sur le fait que la sélection naturelle agit au niveau de l’individu, sans penser au bien commun de l’espèce ni à l’avenir. C’est pourquoi le parasite ne se soucie pas de ce qui arrive à l’hôte une fois qu’il a été transmis avec succès ; l’atténuation n’est donc pas une fatalité. Par exemple, dans des maladies comme le SIDA et le Covid-19, le virus peut être transmis bien avant que le patient n’arrive à l’hôpital.

Un autre problème est que l’immunité de la population obtenue contre un nouvel agent pathogène, grâce à des infections ou à des vaccins, peut donner l’impression que la maladie n’est plus aussi nocive qu’elle l’était au début.

Alors quel est l’avenir de la pandémie de Covid-19 ?

"Si elle suivait le modèle de la grippe de 1918, il y aurait une saisonnalité et une réduction de sa propagation et de sa gravité", affirme Aginagalde, qui considère qu’il ne s’agit pas du "meilleur précédent" en raison des circonstances guerrières extraordinaires dans lesquelles a eu lieu cette pandémie. lieu.

Il se pourrait que le SRAS-CoV-2 devienne endémique et saisonnier, mais nous ne disposons pas de données antérieures à extrapoler. Nous devons répondre honnêtement que nous le voulons, mais nous ne le savons pas. Adrián Aginagalde, directeur de l’Observatoire de santé publique de Cantabrie

« Les cas des pandémies de grippe des années 1950 et 1960, qui ont été de courte durée, ne semblent pas non plus être extrapolés ; ou la grippe russe de 1889, qui a provoqué une surmortalité pendant de nombreuses années sans perdre en intensité au cours des différentes vagues, comme la plupart des grippes du XIXe siècle.

« Il pourrait arriver [que le SRAS-CoV-2 finisse par être endémique et/ou saisonnier], mais nous ne disposons pas de données sur les coronavirus précédents à extrapoler et les modèles de pandémie de grippe ont des limites pour étayer cette affirmation sans la moindre ombre de doute. » ajoute Aginagalde. "Nous devons répondre honnêtement que nous le voulons, mais nous ne le savons pas."

Source : SINC

Droits : Creative Commons