Résumé La péricardite aiguë représente environ 5 % des présentations de douleurs thoraciques aiguës. La tuberculose est une cause majeure dans les pays en développement. Cependant, au Royaume-Uni et dans d’autres pays développés, la majorité des cas sont d’origine idiopathique/virale. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) restent la pierre angulaire du traitement. Au moins un patient sur quatre présente un risque de récidive. L’ajout de 3 mois de colchicine peut réduire de plus de moitié le risque (nombre nécessaire à traiter = quatre). Les stéroïdes à faible dose peuvent être utiles comme agents de deuxième intention pour traiter les récidives en complément des AINS et de la colchicine, mais ne doivent pas être utilisés comme agents de première intention. Pour les patients qui échouent à cette approche et/ou sont corticodépendants, l’anakinra, un antagoniste de l’interleukine-1β, est une option prometteuse, et pour les quelques patients réfractaires au traitement médical, une péricardiectomie chirurgicale peut être envisagée. Le pronostic à long terme est bon avec <0,5 % de risque de constriction pour les patients atteints de péricardite aiguë idiopathique. |

Points clés

|

Le sac péricardique est formé d’une couche mésothéliale interne qui recouvre le cœur (viscérale) et recouvre une couche fibreuse externe sur laquelle se reflète le mésothélium (couche pariétale). Il produit jusqu’à 50 ml de liquide qui sert à lubrifier le mouvement du cœur et sert généralement à prévenir les mouvements cardiaques excessifs et à l’ancrer dans le médiastin.

La maladie péricardique résulte d’une inflammation du péricarde, qui peut à son tour entraîner un épanchement ; et rigidité du péricarde conduisant au syndrome de constriction. Le péricarde viscéral est innervé par des branches du tronc sympathique qui transportent des fibres afférentes à la douleur dans une distribution cardiaque et par le canal vague qui peuvent déclencher des réflexes à médiation vagale dans la péricardite aiguë. En revanche, le péricarde pariétal et fibreux est innervé par des branches somatosensorielles du nerf phrénique qui peuvent donner lieu à des douleurs référées à l’épaule.

Diagnostic et investigation initiale

La péricardite est une cause relativement fréquente de douleurs thoraciques, représentant environ 5 % de toutes les admissions pour douleurs thoraciques.

Au Royaume-Uni, la plupart des cas sont idiopathiques et probablement d’origine virale, contrairement à la situation dans les pays en développement où la tuberculose est une maladie. cause commune. Les patients se plaignent généralement de douleurs thoraciques centrales, aggravées lors de l’inspiration ou en position couchée, et améliorées en position assise en avant.

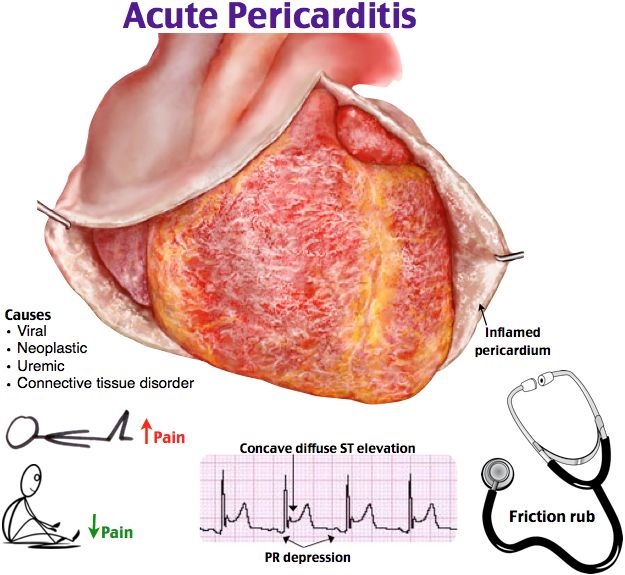

- L’auscultation peut révéler un frottement péricardique caractéristique , bien que celui-ci puisse être éphémère et nécessiter une évaluation répétée pour la détection.

- L’électrocardiographie (ECG) révèle classiquement une élévation généralisée du ST en forme de selle avec une dépression PR associée et est utile pour exclure d’autres causes de douleur thoracique .

- La radiographie pulmonaire est généralement normale sauf en cas d’épanchement péricardique important.

- Les marqueurs inflammatoires (vitesse de sédimentation des érythrocytes et protéine C-réactive) sont souvent élevés et il peut également y avoir de légères élévations de la troponine en cas de myopéricardite associée.

Des élévations plus significatives et/ou des caractéristiques cliniques ou échographiques d’un dysfonctionnement ventriculaire gauche doivent plutôt inciter à envisager une myocardite ou une périmyocardite où l’atteinte myocardique prédomine.

Le diagnostic de péricardite nécessite la présence de deux des symptômes ou signes typiques :

- douleur thoracique péricardique

- frottement péricardique

- Élévation du segment ST et/ou dépression généralisée du PR

- Épanchement péricardique non négligeable nouveau ou croissant.

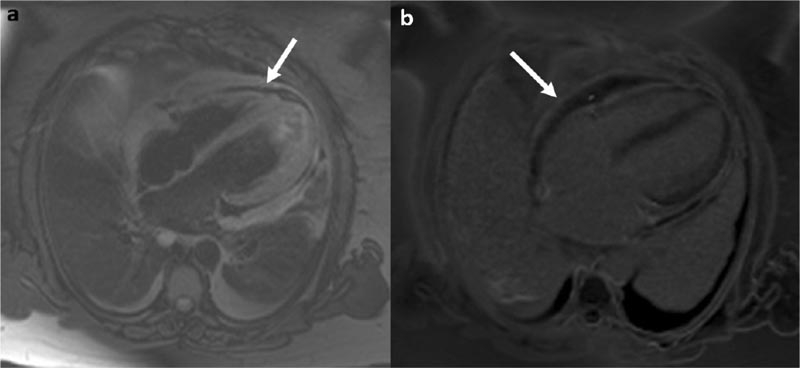

Si l’incertitude diagnostique persiste, une IRM cardiovasculaire avec des images pondérées en T2 et un rehaussement tardif au gadolinium peuvent être utiles pour confirmer la présence de toute inflammation péricardique et exclure une myocardite concomitante et d’autres différences (Figure 1).

Résonance magnétique cardiovasculaire dans la péricardite aiguë. a) Image d’écho de spin pondérée en T2 montrant le péricarde présentant une inflammation aiguë qui apparaît en signal élevé (flèche). Des épanchements pleuraux bilatéraux sont également associés. b) Séquence de rehaussement tardif au gadolinium révélant une forte prise de contraste par le péricarde enflammé (flèche). Un péricarde sain ne s’améliore pas avec le contraste.

Évolution

La plupart des cas se résolvent en un mois et le rendement de l’investigation d’un agent précipitant, en particulier la sérologie virale, est faible et généralement déconseillé .

- Une péricardite qui persiste plus de 4 à 6 semaines mais moins de 3 mois est dite incessante .

- Une péricardite qui persiste plus de 3 mois est dite chronique .

- S’il existe une période de rémission intermédiaire durant plus de 4 à 6 semaines, le terme récurrent est utilisé.

Ces termes sont pertinents pour la prise de décision thérapeutique et les pistes de recherche.

Stratification des risques

Un historique complet est une étape essentielle dans la stratification des risques. Plusieurs caractéristiques cliniques peuvent laisser présager un risque accru de complications et indiquer la nécessité d’investigations initiales en milieu hospitalier et d’une recherche active d’étiologie :

- fièvre > 38°C

- apparition progressive des symptômes

- présence d’un déversement important (> 20 mm)

- caractéristiques physiologiques de la tamponnade

- absence de réponse au traitement après 1 semaine d’anti-inflammatoires.

La présence d’ une myopéricardite , des antécédents de traumatisme, l’utilisation d’anticoagulants oraux et des antécédents d’immunosuppression sont considérés comme des marqueurs de pronostic défavorable mineurs qui peuvent également déclencher une évaluation hospitalière.

Traitement

Pour tous les patients, les lignes directrices actuelles recommandent une restriction de l’exercice pendant la durée des symptômes et pendant au moins 3 mois chez les athlètes, bien que cela repose sur un consensus d’experts plutôt que sur des preuves solides.

La péricardite aiguë peut être traitée avec un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) tel que l’ibuprofène à raison de 600 mg trois fois par jour (tds) pendant 1 à 2 semaines, généralement avec un inhibiteur de la pompe à protons, en diminuant une fois les marqueurs inflammatoires atténués. ont généralement été normalisés à 400 mg par semaine.

S’il existe des facteurs de risque importants ou des antécédents de maladie coronarienne, l’aspirine peut être préférée à l’ibuprofène à une dose de 900 mg par jour pendant 1 à 2 semaines, en diminuant ensuite d’environ 600 mg par semaine, en supposant que les symptômes disparaissent et que les marqueurs inflammatoires se normalisent.

La péricardite peut récidiver chez jusqu’à 30 % des patients dans un délai d’un an et demi, et chez environ 55 % des patients ayant déjà eu une récidive.

L’utilisation adjuvante de colchicine dans la péricardite aiguë pendant 3 mois à une dose de 500 μg deux fois par jour (2 fois par jour) pour les personnes > 70 kg et de 500 μg une fois par jour si < 70 kg augmente le taux de rémission d’une semaine et, plus important encore, de plus de moitié. le risque de péricardite récurrente ou incessante (nombre à traiter = quatre).

La colchicine, bien que sûre lorsqu’elle est utilisée de manière appropriée, a un index thérapeutique étroit et, par conséquent, une attention particulière doit être accordée lors de la prescription aux interactions médicamenteuses potentielles et aux comorbidités susceptibles d’influencer la pharmacocinétique du médicament.

Les corticostéroïdes doivent être évités si possible, sauf s’il existe une maladie rhumatismale auto-immune sous-jacente évidente ou une contre-indication aux AINS/colchicine, par exemple une grossesse.

Bien qu’efficaces au départ, l’utilisation de stéroïdes peut favoriser la récidive et atténuer l’efficacité de la colchicine si elle est utilisée en première intention. Les raisons ne sont pas claires, mais on pense que la plupart des cas de péricardite idiopathique aiguë sont d’ origine virale et que l’utilisation de stéroïdes peut favoriser la réplication virale et retarder l’élimination, maintenant ainsi le déclencheur de l’inflammation.

Pour la péricardite idiopathique , ils ne doivent être utilisés qu’en complément après un essai d’AINS et de colchicine chez les patients présentant une maladie récurrente. Des doses supérieures à 0,2-0,5 mg/kg/jour de prednisolone ne sont pas nécessaires et augmentent le risque d’effets secondaires sans efficacité supplémentaire.

Le traitement est poursuivi pendant 4 semaines et si les symptômes disparaissent et que les marqueurs inflammatoires se normalisent, les doses sont progressivement réduites de 5 à 10 mg/jour chaque semaine jusqu’à atteindre 25 mg, puis de 2,5 mg/jour toutes les 2 semaines. semaines jusqu’à atteindre 15 mg. Le risque de poussée des symptômes est plus élevé en dessous de 15 mg, la diminution est donc réduite à 1 à 2,5 mg/jour toutes les 2 à 6 semaines par la suite. Lorsque le traitement est progressivement réduit, la colchicine doit être le dernier médicament à être arrêté.

Les récidives peuvent se manifester uniquement par des douleurs thoraciques sans autres caractéristiques cardinales de la péricardite, en particulier lorsque l’inflammation n’a été que partiellement traitée . Dans ce contexte, l’IRM cardiovasculaire peut être déficiente. valeur pour confirmer l’inflammation en cours.

Pour les patients qui n’obtiennent pas de rémission avec les approches de première intention (AINS plus colchicine) ou de deuxième intention (AINS plus stéroïde plus colchicine), les options thérapeutiques de troisième intention comprennent l’azathioprine, l’immunoglobuline intraveineuse et l’anakinra (un antagoniste de l’interleukine 1β). ). L’azathioprine est mieux utilisée comme agent d’épargne des stéroïdes (généralement à raison de 1 à 3 mg/kg/jour) et peut prendre jusqu’à 3 mois pour être efficace.

L’effet de l’immunoglobuline intraveineuse est plus immédiat, mais sa disponibilité est limitée et les preuves de son utilisation se limitent à des rapports de cas isolés et à de petites séries de cas. Cependant, compte tenu de la possibilité d’un biais de publication, il semble avoir une grande efficacité avec un excellent profil de sécurité.

Il existe des données initiales prometteuses pour l’anakinra (2 mg/kg/jour jusqu’à 100 mg) chez les patients présentant > 3 récidives. , augmentation des marqueurs inflammatoires, résistance à la colchicine et dépendance aux stéroïdes. Cela peut être cohérent avec le rôle critique que joue l’interleukine-1 dans la réponse immunitaire innée, comme en témoignent les patients atteints de syndromes auto-inflammatoires héréditaires.

La péricardectomie chirurgicale est le traitement de dernier recours, bien qu’elle soit rarement requise en pratique clinique et qu’elle soit généralement plus nécessaire pour les patients ayant des antécédents de chirurgie cardiaque et/ou des signes de constriction que pour une péricardite récurrente idiopathique non compliquée.

Pronostic et complications

Le pronostic de la péricardite aiguë idiopathique est généralement excellent avec un très faible risque de séquelles à long terme telles qu’une constriction (<0,5%). La probabilité de cette dernière est liée à l’étiologie de la péricardite plutôt qu’au nombre d’épisodes.

La constriction péricarique se manifeste par des signes et symptômes d’insuffisance cardiaque (essoufflement, fatigue, œdème/ascite), mais avec une fraction d’éjection normale à l’écho et souvent un peptide natriurétique cérébral normal ou peu élevé. La constriction est plus susceptible de se produire après une péricardite déclenchée par une tuberculose/une infection bactérienne, un traumatisme et une chirurgie cardiaque.

Le pronostic de la myopéricardite reflète celui de la péricardite étant donné le chevauchement important des étiologies, en particulier lorsque la fonction ventriculaire gauche est préservée.

Conclusions La péricardite aiguë est une cause relativement fréquente de douleur thoracique aiguë qui peut être facilement évaluée par une anamnèse complète complétée par un ECG et une échocardiographie. Dans les pays développés, la majorité des cas sont idiopathiques et, même si le pronostic de développement de séquelles indésirables est excellent, les épisodes aigus et les récidives peuvent avoir un impact significatif sur la qualité de vie et le bien-être des patients. Bien que l’étude des maladies péricardiques ne reçoive pas le même degré d’attention que les syndromes coronariens aigus, il existe de nouvelles preuves pour le traitement de la péricardite aiguë idiopathique. L’utilisation de colchicine réduit considérablement les risques de récidive, mais malgré cela, il reste un sous-groupe problématique de patients qui connaissent des récidives multiples. Pour ce sous-groupe, il existe des données initiales prometteuses pour l’anakinra, un antagoniste de l’interleukine-1β. Cependant, notre compréhension de l’immunopathologie et de la pathogenèse de ce syndrome péricardique reste incomplète et des travaux supplémentaires sont nécessaires pour résoudre ce problème si l’on veut réaliser de nouveaux progrès thérapeutiques. |