Riepilogo La pericardite acuta rappresenta circa il 5% delle presentazioni con dolore toracico acuto. La tubercolosi è una delle principali cause nei paesi in via di sviluppo, tuttavia, nel Regno Unito e in altri contesti sviluppati, la maggior parte dei casi è di origine idiopatica/virale. I farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) rimangono la pietra angolare del trattamento. Almeno un paziente su quattro è a rischio di recidiva. L’aggiunta di 3 mesi di colchicina può più che dimezzare il rischio (numero necessario da trattare = quattro). Gli steroidi a basso dosaggio possono essere utili come agenti di seconda linea per trattare le recidive in aggiunta ai FANS e alla colchicina, ma non dovrebbero essere usati come agenti di prima linea. Per i pazienti che falliscono questo approccio e/o sono dipendenti dai corticosteroidi, l’antagonista dell’interleuchina-1β anakinra è un’opzione promettente e per i pochi pazienti refrattari al trattamento medico può essere presa in considerazione la pericardiectomia chirurgica. La prognosi a lungo termine è buona, con un rischio di costrizione <0,5% per i pazienti con pericardite acuta idiopatica. |

Punti chiave

|

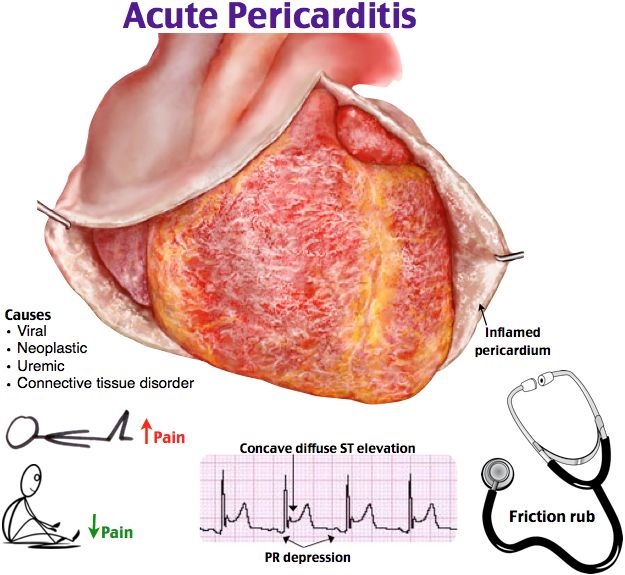

Il sacco pericardico è formato da uno strato mesoteliale interno che ricopre il cuore (viscerale) e ricopre uno strato fibroso esterno su cui si riflette il mesotelio (strato parietale). Produce fino a 50 ml di liquido che serve a lubrificare il movimento del cuore e generalmente serve a prevenire un movimento cardiaco eccessivo e ad ancorarlo al mediastino.

La malattia del pericardio deriva dall’infiammazione del pericardio, che a sua volta può portare a un versamento; e rigidità del pericardio che porta alla sindrome di costrizione. Il pericardio viscerale è innervato da rami del tronco simpatico che trasportano fibre afferenti al dolore in una distribuzione cardiaca e dal vago che possono innescare riflessi mediati vagalmente nella pericardite acuta. Al contrario, il pericardio parietale e fibroso è innervato da rami somatosensoriali del nervo frenico che possono dare origine a dolore riferito alla spalla.

Diagnosi e indagini iniziali

La pericardite è una causa relativamente comune di dolore toracico e rappresenta circa il 5% di tutti i ricoveri per dolore toracico.

Nel Regno Unito, la maggior parte dei casi sono idiopatici e probabilmente di origine virale, a differenza della situazione nei paesi in via di sviluppo dove la tubercolosi è una malattia. causa comune. I pazienti tipicamente lamentano un dolore toracico centrale, che peggiora con l’ispirazione o la posizione sdraiata e migliora quando si sta seduti in avanti.

- L’auscultazione può rivelare un caratteristico sfregamento pericardico , sebbene questo possa essere evanescente e richiedere una valutazione ripetuta per il rilevamento.

- L’elettrocardiografia (ECG) rivela classicamente un sopraslivellamento ST generalizzato a forma di sella con associato depressione PR ed è utile per escludere altre cause di dolore toracico .

- La radiografia del torace è solitamente normale a meno che non vi sia un significativo versamento pericardico.

- I marcatori infiammatori (velocità di eritrosedimentazione e proteina C-reattiva) sono spesso elevati e possono verificarsi anche lievi aumenti della troponina in caso di miopericardite associata.

Aumenti più significativi e/o caratteristiche cliniche o ecografiche della disfunzione ventricolare sinistra dovrebbero invece indurre a considerare la miocardite o la cosiddetta perimiocardite dove predomina il coinvolgimento miocardico.

La diagnosi di pericardite richiede la presenza di due dei sintomi o segni tipici:

- dolore toracico pericardico

- sfregamento pericardico

- Sopraslivellamento del tratto ST e/o sottoslivellamento PR generalizzato

- Versamento pericardico nuovo o in aumento non banale.

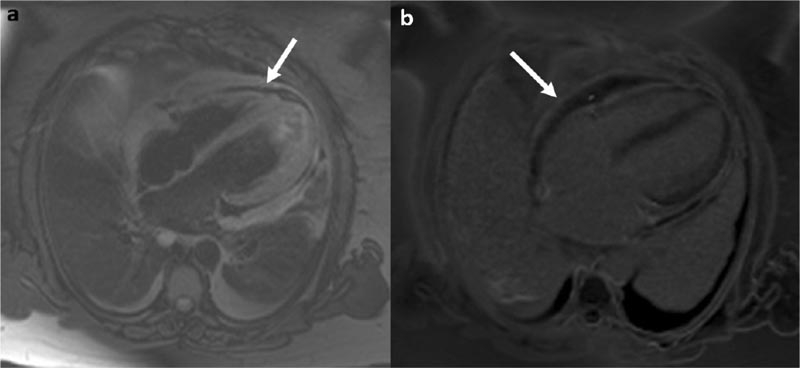

Se l’incertezza diagnostica persiste, la risonanza magnetica cardiovascolare con immagini pesate in T2 e potenziamento tardivo del gadolinio può essere utile per confermare la presenza di qualsiasi infiammazione pericardica ed escludere miocardite concomitante e altre differenze (Figura 1).

La risonanza magnetica cardiovascolare nella pericardite acuta. a) Immagine spin echo pesata in T2 che mostra il pericardio con infiammazione acuta che appare con segnale alto (freccia). Sono inoltre associati versamenti pleurici bilaterali. b) Sequenza tardiva di potenziamento del gadolinio che rivela un avido assorbimento del contrasto da parte del pericardio infiammato (freccia). Il pericardio sano non migliora con il contrasto.

Evoluzione

La maggior parte dei casi si risolve entro un mese e il numero di indagini per un fattore precipitante, in particolare la sierologia virale, è basso e generalmente non raccomandato .

- Una pericardite che persiste per più di 4-6 settimane ma meno di 3 mesi è detta incessante .

- La pericardite che persiste per più di 3 mesi è detta cronica .

- Se è presente un periodo di remissione intermedia che dura più di 4-6 settimane, viene utilizzato il termine ricorrente .

Questi termini sono rilevanti per il processo decisionale terapeutico e le vie di ricerca.

Stratificazione del rischio

Un’anamnesi completa è un passo fondamentale nella stratificazione del rischio. Diverse caratteristiche cliniche possono far presagire un aumento del rischio di complicanze e indicare la necessità di indagini iniziali ospedaliere e di una ricerca attiva dell’eziologia:

- febbre > 38°C

- comparsa graduale dei sintomi

- presenza di uno sversamento consistente (>20 mm)

- Caratteristiche fisiologiche del tamponamento

- mancanza di risposta al trattamento dopo 1 settimana di antinfiammatori.

La presenza di miopericardite , una storia di traumi, l’uso di anticoagulanti orali e una storia di immunosoppressione sono considerati marcatori prognostici avversi minori che possono anche innescare una valutazione ospedaliera.

Trattamento

Per tutti i pazienti, le attuali linee guida raccomandano la restrizione dell’esercizio fisico per la durata dei sintomi e per almeno 3 mesi negli atleti, sebbene ciò si basi sul consenso degli esperti piuttosto che su prove concrete.

La pericardite acuta può essere trattata con un farmaco antinfiammatorio non steroideo (FANS) come l’ibuprofene alla dose di 600 mg tre volte al giorno (tds) per 1 o 2 settimane, solitamente con un inibitore della pompa protonica, che diminuisce gradualmente una volta che i marcatori infiammatori si riducono. sono stati in genere normalizzati a 400 mg a settimana.

Se sono presenti fattori di rischio significativi o una storia di malattia coronarica, l’aspirina può essere preferita all’ibuprofene alla dose di 900 mg tre volte al giorno per 1-2 settimane, riducendo successivamente di circa 600 mg a settimana, assumendo che i sintomi si risolvano e i marcatori infiammatori si normalizzino.

La pericardite può ripresentarsi fino al 30% dei pazienti entro 1,5 anni e in circa il 55% di quelli con una precedente recidiva.

L’uso adiuvante della colchicina nella pericardite acuta per 3 mesi alla dose di 500 μg due volte al giorno (bd) per i soggetti > 70 kg e 500 μg una volta al giorno se < 70 kg aumenta il tasso di remissione di 1 settimana e, soprattutto, più che dimezzarlo il rischio di pericardite ricorrente o incessante (numero necessario da trattare = quattro).

La colchicina, sebbene sicura se utilizzata in modo appropriato, ha un indice terapeutico ristretto e pertanto si dovrebbe prestare particolare attenzione quando si prescrive alle potenziali interazioni farmacologiche e alle comorbilità che possono influenzare la farmacocinetica del farmaco.

I corticosteroidi dovrebbero essere evitati se possibile, a meno che non vi sia una chiara malattia reumatica autoimmune sottostante o una controindicazione ai FANS/colchicina, ad esempio la gravidanza.

Sebbene inizialmente efficace, l’uso di steroidi può favorire la recidiva e può attenuare l’efficacia della colchicina se utilizzata in prima linea. Le ragioni di ciò non sono chiare, ma si ritiene che la maggior parte dei casi di pericardite idiopatica acuta siano di origine virale e che l’uso di steroidi possa promuovere la replicazione virale e ritardare l’eliminazione, mantenendo così il fattore scatenante dell’infiammazione.

Per la pericardite idiopatica , dovrebbero essere usati solo come terapia aggiuntiva dopo un tentativo con FANS e colchicina per i pazienti con malattia ricorrente. Dosi superiori a 0,2-0,5 mg/kg/die di prednisolone non sono necessarie e aumentano il rischio di effetti collaterali senza ulteriore efficacia.

Il trattamento viene continuato per 4 settimane e se i sintomi si risolvono e i marcatori infiammatori si normalizzano, le dosi vengono gradualmente ridotte di 5-10 mg/giorno ogni settimana fino a raggiungere 25 mg e poi di 2,5 mg/giorno ogni 2 settimane. settimane fino a raggiungere 15 mg. Il rischio di riacutizzazione dei sintomi è massimo al di sotto di 15 mg, quindi la riduzione graduale viene ridotta a 1-2,5 mg/die ogni 2-6 settimane successivamente. Quando i farmaci vengono ridotti gradualmente, la colchicina dovrebbe essere l’ultimo farmaco ad essere ritirato.

Le recidive possono presentarsi solo con dolore toracico senza altre caratteristiche cardinali della pericardite, in particolare quando l’infiammazione è stata trattata solo parzialmente . In questo contesto, la risonanza magnetica cardiovascolare può essere carente. valore per confermare l’infiammazione in corso.

Per i pazienti che non raggiungono la remissione con approcci di prima linea (FANS più colchicina) o di seconda linea (FANS più steroidi più colchicina), le opzioni terapeutiche di terza linea includono azatioprina, immunoglobulina per via endovenosa e anakinra (un antagonista dell’interleuchina 1β). ). L’azatioprina è utilizzata al meglio come agente risparmiatore di steroidi (tipicamente a dosi da 1 a 3 mg/kg/die) e può richiedere fino a 3 mesi per essere efficace.

L’effetto dell’immunoglobulina per via endovenosa è più immediato, ma la sua disponibilità è limitata e l’evidenza per il suo utilizzo è limitata a segnalazioni di casi isolati e piccole serie di casi. Tuttavia, tenendo conto della possibilità di bias di pubblicazione, sembra avere un’elevata efficacia con un eccellente profilo di sicurezza.

Esistono alcuni dati iniziali promettenti per anakinra (2 mg/kg/die fino a 100 mg) in pazienti con >3 recidive. , aumento dei marcatori infiammatori, resistenza alla colchicina e dipendenza dagli steroidi. Ciò potrebbe essere coerente con il ruolo critico svolto dall’interleuchina-1 nella risposta immunitaria innata, come esemplificato dai pazienti con sindromi autoinfiammatorie ereditarie.

La pericardiectomia chirurgica è il trattamento di ultima istanza, sebbene sia raramente richiesta nella pratica clinica e di solito è più necessaria per i pazienti con una storia di intervento cardiaco e/o con caratteristiche di costrizione che per la pericardite ricorrente idiopatica non complicata.

Prognosi e complicanze

La prognosi della pericardite acuta idiopatica è generalmente eccellente con un rischio molto basso di conseguenze a lungo termine come la costrizione (<0,5%). La probabilità di quest’ultima è correlata all’eziologia della pericardite piuttosto che al numero di episodi.

La costrizione pericarica si presenta con segni e sintomi di insufficienza cardiaca (mancanza di respiro, affaticamento, edema/ascite), ma con una frazione di eiezione normale all’eco e spesso un peptide natriuretico cerebrale normale o minimamente elevato. È più probabile che si verifichi una costrizione dopo una pericardite innescata da tubercolosi/infezione batterica, trauma e chirurgia cardiaca.

La prognosi della miopericardite rispecchia quella della pericardite data l’ampia sovrapposizione dell’eziologia, in particolare quando la funzione ventricolare sinistra è preservata.

Conclusioni La pericardite acuta è una causa relativamente comune di dolore toracico acuto che può essere facilmente valutata mediante un’anamnesi completa integrata da ECG ed ecocardiografia. Nel mondo sviluppato, la maggior parte dei casi è idiopatica e, sebbene la prognosi rispetto allo sviluppo di sequele avverse sia eccellente, gli episodi acuti e le recidive possono avere un impatto significativo sulla qualità della vita e sul benessere dei pazienti. Sebbene lo studio delle malattie del pericardio non riceva lo stesso grado di attenzione delle sindromi coronariche acute, esiste una base di evidenze emergenti per il trattamento della pericardite acuta idiopatica. L’uso della colchicina riduce significativamente le possibilità di recidiva, ma nonostante ciò rimane un sottogruppo problematico di pazienti che presentano recidive multiple. Per questo sottogruppo, ci sono alcuni dati iniziali promettenti per l’antagonista dell’interleuchina-1β anakinra. Tuttavia, la nostra comprensione dell’immunopatologia e della patogenesi di questa sindrome pericardica rimane incompleta ed è necessario ulteriore lavoro per affrontare questo problema se si vogliono ottenere ulteriori progressi terapeutici. |